¿Qué ocurre en el cerebro durante una sesión de EMDR?

La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) se ha convertido en uno de los tratamientos más recomendados para abordar el trauma y las experiencias emocionales difíciles. Cada vez son más las personas que escuchan hablar de ella, pero surge una pregunta frecuente: ¿qué ocurre realmente en el cerebro durante una sesión de EMDR?

El cerebro y la memoria traumática

Cuando vivimos una experiencia dolorosa o traumática, nuestro cerebro a veces no logra procesarla de forma completa. La memoria de ese hecho puede quedar “atascada” en redes neuronales, asociada a imágenes, recuerdos, sensaciones físicas o emociones intensas que vuelven a aparecer incluso mucho tiempo después.

En estos casos, es como si el trauma siguiera vivo en el presente, en lugar de archivarse como un recuerdo más del pasado.

Cómo actúa la terapia EMDR

El EMDR utiliza la estimulación bilateral alterna (como movimientos oculares, golpecitos suaves o sonidos alternados de un lado a otro) mientras la persona se enfoca en el recuerdo traumático. Este proceso activa simultáneamente distintas áreas del cerebro, favoreciendo la conexión entre la parte más emocional y la parte más racional.

En concreto, durante una sesión de EMDR:

- Se activa la amígdala, relacionada con la detección del peligro y la respuesta emocional.

- Se involucra el hipocampo, que organiza los recuerdos en un contexto de tiempo y espacio.

- Se estimula el córtex prefrontal, encargado de la regulación, el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

La estimulación bilateral ayuda a que estas áreas trabajen de forma más integrada, permitiendo que el recuerdo traumático se procese y se archive en la memoria como algo del pasado, reduciendo así su carga emocional.

El cerebro en equilibrio

Tras un proceso de EMDR, el cerebro consigue “desbloquear” recuerdos y darles un nuevo significado. La persona sigue recordando lo ocurrido, pero ya no lo vive con la misma intensidad ni con la sensación de amenaza. En términos neurobiológicos, es como si el cerebro hubiera conseguido cerrar un ciclo pendiente y restaurar su equilibrio.

Por qué funciona

Aunque la investigación sigue avanzando, numerosos estudios han demostrado que la terapia EMDR ayuda a reducir la hiperactivación de la amígdala, a mejorar la comunicación entre hemisferios cerebrales, a fortalecer la capacidad de regulación emocional y a la integración de experiencias dolorosas (Laugharne, J et al., 2016; Yan et al., 2024; Lanius et al., 2020). Esto explica por qué, después de varias sesiones, muchas personas describen una sensación de alivio, claridad y mayor calma interna.

👉 En resumen: durante una sesión de EMDR tu cerebro no borra recuerdos, sino que los reorganiza y los procesa de manera saludable. Lo que antes era una herida abierta, empieza a convertirse en una cicatriz que ya no duele al recordarla.

❓ Preguntas frecuentes sobre la terapia EMDR

¿Cuánto dura una sesión de EMDR?

Generalmente unos 60 minutos, dependiendo del ritmo de la persona y del tema que se trabaje.

¿Qué se siente durante una sesión de EMDR?

Las personas suelen experimentar recuerdos, imágenes o sensaciones físicas relacionadas con la experiencia trabajada. Es habitual sentir alivio, cansancio o incluso ligereza después.

¿Cuántas sesiones de EMDR necesito?

No hay una cifra exacta: para algunos traumas aislados pueden ser suficientes pocas sesiones, mientras que en traumas complejos el proceso suele requerir más tiempo.

¿El EMDR borra mis recuerdos?

No. Lo que hace es ayudar a que el recuerdo se archive como parte de tu historia de vida, sin que te cause el mismo dolor emocional.

📌 Si quieres conocer más sobre cómo el EMDR puede ayudarte en tu proceso de recuperación emocional, mi equipo y yo estaremos encantados de acompañarte.

📚 Bibliografía recomendada sobre EMDR y cerebro

- Shapiro, F. (2018). EMDR. La terapia revolucionaria para superar la ansiedad, el estrés y el trauma. Editorial Paidós.

- González, A. (2019). Lo que no pudo ser: claves para afrontar el trauma y la adversidad. Editorial Desclée de Brouwer.

- Siegel, D. (2012). La mente en desarrollo: cómo las relaciones y el cerebro interactúan para modelar quiénes somos. Editorial Desclée de Brouwer.

- Van der Kolk, B. (2015). El cuerpo lleva la cuenta: cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Editorial Eleftheria.

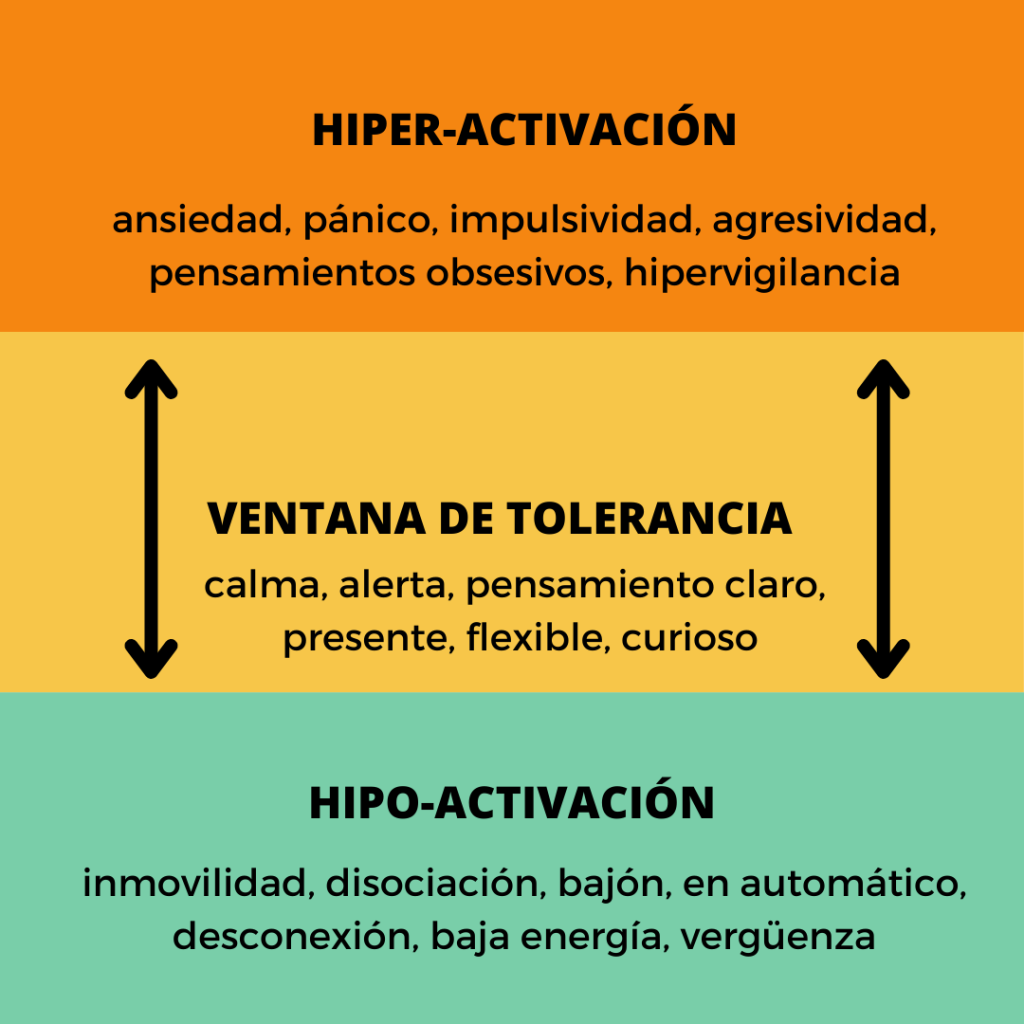

La ventana de tolerancia: entender tu capacidad de manejar el estrés

En nuestro día a día nos enfrentamos a situaciones que nos generan estrés, ansiedad o incluso bloqueo. No todas las personas reaccionamos igual: lo que para alguien puede ser un simple contratiempo, para otra persona puede vivirse como una experiencia desbordante. Una de las formas más útiles de comprender estas diferencias es a través del concepto de la ventana de tolerancia.

¿Qué es la ventana de tolerancia? 🪟

El término fue introducido por el psiquiatra Daniel Siegel y hace referencia al rango en el que nuestro sistema nervioso se siente seguro y puede funcionar de manera equilibrada. Es un concepto central en la teoría del apego y en la comprensión de la regulación emocional.

Es una metáfora neuropsicológica que describe el rango óptimo de activación fisiológica y emocional en el que una persona puede funcionar de manera equilibrada. Dentro de esta ventana:

- El sistema nervioso autónomo se encuentra regulado.

- La persona puede pensar con claridad, sentir sus emociones sin desbordarse, y responder de forma flexible a los desafíos.

- Existe un balance entre activación (energía, motivación) y calma (capacidad de descanso y conexión).

Es, en términos simples, el “espacio” en el que podemos sentir sin desbordarnos y calmarnos sin apagarnos demasiado. Y fuera de esta ventana podemos entrar en dos estados extremos: la Hiperactivación y la Hipoactivación. Siegel explica que nuestro sistema nervioso oscila entre distintos estados, y no siempre estamos dentro de la ventana:

| Estado | Descripción |

|---|---|

| Dentro de la ventana de tolerancia | Estado óptimo de regulación. Posibilidad de reflexionar, aprender, conectar y tomar decisiones. Activación fisiológica moderada: ni demasiado alto ni demasiado bajo. |

| Fuera de la ventana – Hiperactivación | El sistema nervioso simpático domina. Se siente ansiedad, pánico, ira, hipervigilancia, pensamientos acelerados. El cuerpo está en “modo lucha/huida”. |

| Fuera de la ventana – Hipoactivación | Predomina el sistema nervioso parasimpático dorsal. Se experimenta desconexión, entumecimiento, vacío, disociación, apatía. El cuerpo entra en “modo congelamiento”. |

¿Por qué es importante conocerla?

Porque nos ayuda a entender mejor nuestras reacciones. Muchas veces no es que “no sepamos controlar” una emoción, sino que nuestro sistema nervioso se ve sobrepasado y automáticamente nos saca de la ventana de tolerancia. Conocer esto nos puede permitir:

- Normalizar lo que sentimos.

- Identificar señales de desregulación.

- Empezar a trabajar en estrategias para ampliar esa ventana.

Este concepto está basado en la neurociencia interpersonal de Siegel, que integra investigación sobre el apego, desarrollo cerebral y regulación emocional. El cerebro, en particular la corteza prefrontal, actúa como regulador que ayuda a mantenernos dentro de la ventana. Se sabe que cuando las experiencias tempranas han sido seguras, la ventana suele ser más amplia; mientras que cuando ha habido experiencias adversas (trauma, negligencia, carencias), la ventana tiende a ser más estrecha y nuestra capacidad de desregularnos es mayor.

Po ejemplo, imagina a un estudiante que se va a presentar un examen. Si está dentro de la ventana de tolerancia puede que sienta unos nervios normales, pero que puede pensar y rendir en el examen de forma adecuada. Si por el contrario entra en hipoactivación, entonces se puede desconectar, sentirse vacío, y no poder lograr concentrarse. Y en tercer lugar, si entra en hiperactivación, es muy fácil que el miedo lo desborde, sienta ansiedad y preocupación excesiva y que llegue a olvidar lo que estudió.

Cómo ampliar tu ventana de tolerancia

La buena noticia es que esta ventana no es fija: puede expandirse con la práctica, el autocuidado y la terapia. Algunas estrategias útiles son:

- Ejercicios de respiración y mindfulness, que ayudan a calmar el sistema nervioso.

- Movimiento corporal consciente (caminar, estiramientos, yoga, Thai Chi).

- Terapia psicológica, como EMDR, que trabajan directamente con el cuerpo y la memoria implícita.

- Relaciones seguras: sentirnos acompañados por personas de confianza regula nuestra experiencia emocional.

Un paso hacia el autoconocimiento

Reconocer tu ventana de tolerancia es un acto de autoconciencia y cuidado. No se trata de forzarte a “ser más fuerte”, sino de aprender a escuchar a tu cuerpo y tus emociones, respetar tus límites y cultivar recursos para volver al equilibrio. En conclusión, la ventana de tolerancia de Siegel es una herramienta clínica y psicoeducativa muy útil para explicar la regulación emocional y ayudar a las personas a reconocer sus estados internos, aprender a volver al rango óptimo y ampliar progresivamente su capacidad de manejar emociones intensas.

Por último, te quiero dejar un breve ejercicio para empezar a entrenar nuestra capacidad de notar en qué estado estoy (dentro, hiper o hipoactivación) y poder regresar suavemente a la ventana de tolerancia.

🧘♂️ Ejercicio: “Chequeo de la Ventana”

1️⃣ Pausa y autoobservación

- Detente un momento y cierra los ojos (si te sientes cómodo).

- Pregúntate:

- ¿Mi respiración está rápida o lenta?

- ¿Mi cuerpo se siente tenso o apagado?

- ¿Mis pensamientos están acelerados o más bien apagados?

👉 Esto ayuda a identificar si estás dentro de la ventana, hiper (muy activado) o hipo (muy apagado).

2️⃣ Si estás en hiperactivación (ansiedad, nervios, ira…)

Prueba la respiración del cuadrado (la explico aquí): inhala contando hasta 4, una pausa de 4 segundos, exhala contando hasta 4 y una nueva pausa de 4 segundos. La exhalación más larga activa el sistema parasimpático y consigue calmar el cuerpo.

3️⃣ Si estás en hipoactivación (apatía, desconexión, vacío, bloqueo…)

Prueba la activación corporal suave:

- Frota tus manos rápidamente hasta sentir calor.

- Estírate hacia arriba como si bostezaras.

- Levántate y camina unos cuantos pasos sintiendo todo el movimiento de tu cuerpo.

4️⃣ Si estás dentro de la ventana

- Simplemente nota cómo se siente tu cuerpo en equilibrio.

- Respira de manera natural y agradécete el momento de chequeo.

- Puedes reforzar con una frase amable: “Estoy presente, puedo con esto”.

5️⃣ Cierre

- Abre los ojos lentamente.

- Identifica: ¿qué cambió en mí? ¿Me siento un poco más dentro de la ventana?

🔑 Claves del ejercicio:

- Se trata de practicar varias veces al día, no solo en los momentos difíciles o de crisis.

- Con el tiempo, se puede llegar a reconocer más rápido los estados internos y aprender a regularse mejor.

- Es importante recordar que no se trata de “quitar la emoción”, sino de volver al rango donde puedo manejarla con mayor capacidad.

👉 Si quieres profundizar más en este tema y aprender herramientas para regular tus emociones, en mi centro trabajamos con enfoques como la Terapia EMDR, mindfulness y terapia informada en Apego, que pueden ayudarte a ampliar tu ventana de tolerancia y vivir con mayor calma y seguridad.

📚 Bibliografía recomendada

- Siegel, D. J. (2012). La mente en desarrollo: Cómo interactúan las relaciones y el cerebro para modelar nuestro ser. Bilbao: Desclée de Brouwer.

- Siegel, D. J. (2010). Cerebro y mindfulness: La reflexión y la atención plena para cultivar el bienestar. Bilbao: Desclée de Brouwer.

- Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2009). El trauma y el cuerpo: Un enfoque sensoriomotor de la psicoterapia. Bilbao: Desclée de Brouwer.

- Van der Kolk, B. (2015). El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Barcelona: Paidós.

- Levine, P. (2007). Curar el trauma: Un programa pionero para restaurar la sabiduría de tu cuerpo. Barcelona: Kairós.

¿Por qué reacciono así? El cuerpo tiene la respuesta

El cuerpo es sabio… y tiene muy buena memoria

A veces decimos que “el cuerpo es sabio” como si supiera cosas de las que no somos conscientes. Pero si te detienes a escucharlo de verdad, descubrirás que no es solo una frase: es una puerta.

Tu cuerpo no solo te sostiene. También te habla, te protege y muchas veces reacciona antes que tu mente.

🔸 ¿Alguna vez has sentido una opresión en el pecho sin saber por qué?

🔸 ¿O ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión difícil?

🔸 ¿Te has sorprendido evitando ciertos lugares, personas o gestos sin explicarte bien la razón?

Eso no es “casualidad”. Es memoria corporal. Y es que no solo recordamos con la mente. También lo hacemos con el cuerpo, con las emociones y con los sentidos. Hay muchas formas de memoria… y todas dejan huella. Tenemos un conjunto de memorias inconscientes denominada memoria implícita.

La memoria implícita es aquella que no necesita palabras para recordarse. Es la que guarda sensaciones, reacciones y aprendizajes corporales. No recordamos con claridad lo que pasó, pero el cuerpo sí lo siente como si siguiera ocurriendo: un sobresalto, un bloqueo, una tensión sin explicación. Esta es la memoria que suele activarse tras experiencias adversas y traumáticas, y es precisamente la que abordamos en terapia EMDR, permitiendo procesar lo que quedó atrapado sin tener que revivirlo.

Lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa

Desde la perspectiva de la terapia EMDR, entendemos que el cuerpo no solo reacciona: almacena información emocional, especialmente cuando se han vivido experiencias difíciles o traumáticas.

Cuando algo supera tu capacidad de procesarlo, el cuerpo activa recursos de defensa automáticos: tensión muscular, rigidez, bloqueo, síntomas de disociación, estado de hiperalerta…

Y si esa experiencia no se elabora, queda registrada como una huella corporal que sigue viva en el presente, influyendo en cómo piensas, sientes, decides… y vives.

¿Cómo trabajamos con esto en terapia?

No se trata solo de “hablar de lo que te pasa”, sino de escuchar al cuerpo como parte activa de tu sistema emocional.

🔹 A través de la terapia EMDR, podemos acceder a memorias no integradas que siguen activas en el cuerpo.

🔹 A su vez, prestamos atención a los gestos, posturas y sensaciones que surgen mientras se habla de un tema.

🔹 El objetivo no es forzarte a revivir nada, sino permitir que lo que estuvo congelado o bloqueado pueda liberarse, actualizarse y sentirse seguro de nuevo.

🌱 Tu cuerpo no te sabotea. Te protege como sabe.

Cuando empezamos a mirar los síntomas no como “problemas que hay que eliminar”, sino como mensajes de algo más profundo, algo cambia. El cuerpo ya no es enemigo, ni obstáculo. Se convierte en guía. La somatización es vivir en el cuerpo lo que aún no ha encontrado una salida emocional o verbal. La ansiedad puede sentirse como taquicardia, el miedo como opresión en el pecho, la tristeza como fatiga o nudos en la garganta.

El cuerpo, cuando no puede expresarse a través del lenguaje, habla a través del síntoma y ahí es entonces cuando podemos somatizar. Comprender esto no solo alivia el malestar: nos abre la puerta al autoconocimiento y a una escucha más compasiva hacia nosotros mismos.

Y es que nuestro cuerpo solo necesita ser escuchado con respeto, sin juicio… y acompañado con cuidado.

En nuestro centro, ponemos foco en ayudarte a reconectar con esa sabiduría corporal, en dar sentido a la sintomatología y a lo que aún no puedes explicar. Todo ello desde la seguridad y la presencia. Ahí empieza de verdad la integración de la información que nos permite vivir y responder desde el presente.

Leer más

Amaxofobia o fobia a conducir: cuando el miedo se queda atrapado en el cuerpo

Muchas personas experimentan ansiedad al conducir en determinadas circunstancias. Pero cuando ese miedo se vuelve paralizante, interfiere con la vida cotidiana y lleva a evitar conducir por completo, podemos estar ante una fobia a conducir, también conocida como amaxofobia.

En mi centro estamos especializados en terapia EMDR y en el tratamiento del trauma, y hemos acompañado a muchas personas que viven esta dificultad con angustia, vergüenza o frustración. Y quiero decirte algo desde el principio: esto tiene sentido, tiene origen… y lo más importante: tiene solución.

¿Qué es la fobia a conducir o amaxofobia?

La fobia a conducir no es simplemente “ponerse nervioso al volante”. Es un miedo intenso, desproporcionado y a menudo incomprendido, que puede expresarse a través de:

- Ataques de ansiedad antes o durante la conducción.

- Evitación de ciertas rutas (autopistas, túneles, puentes).

- Sensación de descontrol, mareo o despersonalización al volante.

- Pensamientos catastróficos (ej. “voy a perder el control”, “voy a provocar un accidente”).

Muchas veces este miedo aparece tras un accidente de tráfico, pero también puede originarse en otros tipos de experiencias traumáticas, incluso no relacionadas directamente con la conducción (por ejemplo, crisis de ansiedad previas, vivencias de pérdida de control, o estrés acumulado en otros contextos).

Nos encontramos muy frecuentemente en el centro con personas en donde la amaxofobia se expresa con un miedo e incapacidad de conducir por autovías o autopistas, y en cambio, no tienen apenas o ninguna dificultad de conducir por otros tipos de carreteras (secundarias, por ciudad,…) o por tramos que son muy familiares. Esta circunstancia provoca mayor incomprensión y frustración tanto en las personas que lo sufren como en su entorno, que sólo empeora la sintomatología.

Y es que, la amaxofobia es una dificultad mucho más frecuente de lo que pensamos. Según los estudios, el porcentaje de la población que muestra miedo a conducir tanto en circunstancias concretas como de manera paralizante es de un 33,3%.

¿Cómo puede ayudarte la terapia EMDR?

La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) es un enfoque terapéutico basado en el procesamiento de experiencias que quedaron atrapadas en el sistema nervioso, sin poder integrarse de forma adaptativa.

Cuando algo ha sido vivido como amenazante o abrumador, el cerebro puede “atascarse” en esa experiencia. Aunque el peligro ya no esté presente, el cuerpo sigue reaccionando como si lo estuviera. Eso es lo que ocurre muchas veces con la fobia a conducir (y con enorme mayoría de las fobias).

Con la terapia EMDR trabajamos para:

- Identificar las experiencias raíz que mantienen el miedo (a veces conscientes, a veces no).

- Acceder al recuerdo traumático en un entorno seguro, sin revivirlo, para procesarlo de forma adaptativa.

- Reforzar la sensación de control, competencia y calma al volante.

- Desactivar los “disparadores” que activan el miedo (lugares, sonidos, pensamientos).

- Incorporar recursos de autorregulación emocional y confianza en uno mismo/a.

Un proceso seguro, a tu ritmo

La terapia no consiste en exponerte de golpe al volante. El enfoque con terapia EMDR permite trabajar desde el recuerdo, las creencias y el cuerpo, sin forzar. Poco a poco, el sistema nervioso aprende que ya no está en peligro y comienza a responder de forma más tranquila y más coherente con el presente. Y así, va disminuyendo el miedo hasta mejorar, o incluso, superar esta fobia.

He visto a muchas personas recuperar la seguridad, la libertad de movimiento… y también la confianza en sí mismas. Además, en ocasiones, la fobia a conducir es solo la punta del iceberg de algo más profundo que necesita ser escuchado.

Si esto te pasa, no estás solo/a

Si conducir te genera miedo o bloqueo, no es porque seas débil ni porque “no te esfuerces”. Tu sistema está haciendo lo que aprendió para protegerte. Solo necesita una nueva forma de comprender y resolver lo que quedó atrapado.

🧠 Y por todo ello, en nuestro centro estamos para ayudarte a ser más libre.

Leer más

El trauma y nuestro cerebro: ¿cómo le afecta?

El trauma es una experiencia que deja una huella profunda en la mente y el cuerpo. Puede ser causado por eventos como la pérdida de un ser querido, abuso, accidentes, desastres naturales o cualquier situación que genere una intensa sensación de miedo e impotencia.

Cuando una persona experimenta un trauma, su cerebro y sistema nervioso reaccionan de manera significativa, afectando la forma en que percibe el mundo, procesa la información y regula sus emociones.

En este artículo, exploraremos qué ocurre en el cerebro cuando experimentamos un trauma, cómo afecta nuestras emociones y comportamiento, y qué estrategias pueden ayudar en la recuperación.

¿Qué es el trauma y por qué nos afecta tanto?

El trauma es una respuesta psicológica y fisiológica ante una situación de alto impacto emocional. Se produce cuando una persona experimenta un evento que sobrepasa su capacidad de afrontamiento.

Los traumas pueden ser de diferentes tipos:

- Trauma agudo: causado por un evento único (un accidente, una agresión, una pérdida repentina).

- Trauma crónico: resultado de experiencias prolongadas de abuso, negligencia o violencia.

- Trauma complejo: cuando se combinan múltiples experiencias traumáticas a lo largo de la vida.

No todas las personas reaccionan igual ante un trauma. Dos individuos pueden vivir la misma situación, pero su respuesta puede variar según su historia personal, resiliencia y apoyo emocional.

¿Cómo afecta el trauma al cerebro?

Cuando vivimos una experiencia traumática, el cerebro entra en un estado de hiperactivación para protegernos del peligro. Las principales estructuras cerebrales involucradas en la respuesta al trauma son:

La amígdala: el centro del miedo

La amígdala es la parte del cerebro encargada de detectar amenazas y activar la respuesta de lucha o huida. Cuando experimentamos un trauma, la amígdala se hiperactiva, lo que provoca:

- Una mayor sensibilidad al peligro, incluso en situaciones seguras.

- Respuestas emocionales intensas como ansiedad, ira o terror.

- Pesadillas o recuerdos intrusivos del evento traumático.

En personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT), la amígdala sigue hiperactivada mucho tiempo después del evento traumático, lo que hace que reaccionen con miedo o estrés ante estímulos que les recuerdan la experiencia.

El hipocampo: la memoria y la organización de los recuerdos

El hipocampo es la parte del cerebro que se encarga de organizar los recuerdos y distinguir entre pasado y presente.

Cuando se experimenta un trauma, el hipocampo puede verse afectado de varias formas:

- Dificultad para procesar la experiencia traumática como un evento pasado.

- Flashbacks o recuerdos involuntarios del trauma.

- Problemas de memoria y concentración.

El trauma puede hacer que los recuerdos se almacenen de manera desorganizada, lo que provoca que revivamos la experiencia una y otra vez sin poder procesarla adecuadamente.

La corteza prefrontal: el control racional y la regulación emocional

La corteza prefrontal es la parte del cerebro encargada del pensamiento lógico, la planificación y la regulación de emociones.

Después de un trauma, esta área del cerebro puede verse afectada, lo que provoca:

- Dificultad para tomar decisiones bajo estrés.

- Incapacidad para regular emociones intensas.

- Problemas para distinguir entre amenazas reales e imaginarias.

Cuando la corteza prefrontal no funciona correctamente, la amígdala toma el control y el cuerpo se mantiene en estado de alerta constante.

Efectos del trauma en la vida diaria

El impacto del trauma no se limita al momento en que ocurre. Puede dejar secuelas a largo plazo que afectan la calidad de vida de una persona. Algunos efectos comunes incluyen:

1. Síntomas emocionales y psicológicos

- Ansiedad y ataques de pánico.

- Depresión y sensación de vacío.

- Hipervigilancia (sensación de estar en constante peligro).

- Dificultad para sentir placer o alegría.

2. Cambios en el comportamiento

- Evitación de lugares, personas o situaciones que recuerden el trauma.

- Aislamiento social.

- Irritabilidad o explosiones de ira.

- Comportamientos autodestructivos, como abuso de sustancias.

3. Efectos en el cuerpo

- Problemas de sueño e insomnio.

- Dolores de cabeza, fatiga crónica y tensión muscular.

- Trastornos digestivos o problemas de alimentación.

El trauma no solo afecta la mente, sino que también impacta la salud física. Muchas personas desarrollan enfermedades psicosomáticas debido al estrés prolongado.

¿Cómo se puede sanar el cerebro después de un trauma?

A pesar del profundo impacto del trauma, la recuperación es posible. Existen diversas estrategias que pueden ayudar a sanar el cerebro y recuperar el bienestar emocional.

Terapia psicológica

El tratamiento psicológico es una de las herramientas más efectivas para procesar y superar un trauma. Algunas terapias recomendadas son:

- Terapia EMDR: es un enfoque terapéutico que ayuda a reprocesar recuerdos traumáticos mediante el uso de estimulación bilateral. Ha demostrado ser altamente eficaz para personas con trastorno de estrés postraumático.

- Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): promueve la aceptación del trauma y el enfoque en valores personales.

- Terapia de exposición gradual: ayuda a desensibilizar la respuesta de miedo ante los recuerdos del trauma.

- Terapia cognitivo-conductual (TCC): enseña a reestructurar pensamientos negativos y desarrollar estrategias de afrontamiento.

También hay estrategias que ayudan a trabajar el trauma:

- Mindfulness y técnicas de regulación emocional: El mindfulness y la meditación pueden ayudar a reducir la hiperactivación de la amígdala y fortalecer la corteza prefrontal. Técnicas como la respiración profunda y la visualización guiada pueden ayudar a recuperar la sensación de seguridad en el cuerpo.

- Actividad física y bienestar corporal: El ejercicio es una herramienta poderosa para sanar el cerebro después de un trauma. Ayuda a reducir la ansiedad, mejora el estado de ánimo y promueve la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Algunas actividades recomendadas incluyen: Yoga y tai chi, caminatas en la naturaleza y ejercicio aeróbico, como correr o nadar.

- Construcción de una red de apoyo: El apoyo social es clave en la recuperación del trauma. Hablar con amigos, familiares o grupos de apoyo puede ayudar a procesar la experiencia de manera más saludable. Las relaciones seguras y estables pueden generar nuevas experiencias de apego que ayuden a reconstruir la confianza en los demás.

Conclusión: La recuperación es posible

El trauma tiene un impacto profundo en el cerebro y en la vida diaria, pero la recuperación es posible con el tiempo y el apoyo adecuado. Entender cómo el trauma afecta el cerebro nos permite desarrollar estrategias efectivas para sanar y recuperar la estabilidad emocional.

No se trata de olvidar la experiencia, sino de integrarla en la vida de una manera que no impida el crecimiento personal. Con ayuda profesional, técnicas de regulación emocional y apoyo social, es posible reconstruir el bienestar y recuperar la sensación de seguridad.

El trauma no define a una persona. Es una herida que puede sanar con el tiempo, el esfuerzo y la compasión hacia uno mismo.

Bibliografía sobre trauma y apego

Leer más

El abrazo de la mariposa: una técnica de regulación emocional

Las emociones forman parte de nuestra vida cotidiana y nos afectan tanto a nivel mental como físico. Cuando experimentamos ansiedad, estrés o angustia, nuestro cuerpo reacciona con síntomas como tensión muscular, taquicardia o dificultad para respirar.

Existen diversas técnicas de regulación emocional que pueden ayudarnos a recuperar la calma y la sensación de seguridad en momentos de malestar. Una de ellas es el abrazo de la mariposa, una herramienta sencilla pero poderosa utilizada en el tratamiento del trauma y la gestión del estrés.

En este artículo, exploraremos qué es el abrazo de la mariposa, cómo funciona y en qué situaciones puede ser útil.

¿Qué es el abrazo de la mariposa?

El abrazo de la mariposa es una técnica de autoestimulación bilateral que se utiliza para calmar el sistema nervioso y reducir la ansiedad. Consiste en cruzar los brazos sobre el pecho y dar golpeteos alternos con las manos, imitando el movimiento de las alas de una mariposa.

Fue desarrollada por la psicóloga Lucina Artigas tras el paso del huracán Paulina en 1997, con el objetivo de ayudar a personas que habían experimentado un trauma. Desde entonces, ha sido ampliamente utilizada en terapia, especialmente dentro del enfoque de la terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares).

La estimulación bilateral que se produce con el abrazo de la mariposa permite que el cerebro procese emociones intensas de manera más equilibrada y activa el sistema de regulación emocional del cuerpo.

¿Cómo funciona el abrazo de la mariposa?

El abrazo de la mariposa trabaja mediante la estimulación bilateral alterna, es decir, el uso de movimientos rítmicos que activan ambos hemisferios cerebrales.

Este tipo de estimulación ayuda a:

- Reducir la activación del sistema nervioso simpático (que se activa en situaciones de estrés).

- Activar el sistema nervioso parasimpático (que ayuda a recuperar la calma).

- Mejorar la integración de experiencias emocionales difíciles.

- Disminuir la intensidad de pensamientos intrusivos o recuerdos traumáticos.

El cerebro tiene una capacidad natural para procesar experiencias emocionales, pero en momentos de gran estrés o trauma, este proceso puede bloquearse. El abrazo de la mariposa facilita que el sistema nervioso encuentre un equilibrio y recupere la sensación de seguridad.

¿En qué situaciones se puede utilizar?

El abrazo de la mariposa es una técnica versátil que puede aplicarse en distintas situaciones, como:

- Momentos de ansiedad intensa o crisis emocionales.

- Después de una experiencia traumática o angustiante.

- Para calmar el estrés antes de dormir.

- Durante la terapia psicológica como complemento al procesamiento emocional.

- Para acompañar técnicas de meditación y mindfulness.

Esta técnica puede ser utilizada tanto por adultos como por niños, ya que es fácil de aprender y aplicar en cualquier momento.

Cómo practicar el abrazo de la mariposa paso a paso

El abrazo de la mariposa es una técnica sencilla que se puede realizar en cualquier lugar. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

1. Encuentra una posición cómoda

Siéntate en una silla con los pies apoyados en el suelo o recuéstate en un lugar tranquilo donde te sientas seguro.

2. Cruza los brazos sobre el pecho

Coloca las manos sobre los hombros opuestos, como si estuvieras dándote un abrazo a ti mismo.

3. Comienza los golpeteos alternos

Con suavidad, golpea ligeramente un hombro y luego el otro, alternando de manera rítmica. El movimiento debe ser constante, similar al aleteo de una mariposa.

4. Respira profundamente

Mientras realizas los golpeteos, concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, retén el aire unos segundos y exhala lentamente.

5. Observa tus sensaciones

Presta atención a cómo te sientes a medida que practicas la técnica. Si notas que los pensamientos intrusivos o la tensión disminuyen, sigue unos minutos más hasta sentirte en calma.

6. Finaliza el ejercicio

Cuando sientas que tu cuerpo ha recuperado el equilibrio, deja de hacer los golpeteos y descansa unos segundos antes de continuar con tus actividades.

Este ejercicio puede repetirse varias veces al día si es necesario, especialmente en momentos de alto estrés.

Beneficios del abrazo de la mariposa.

El abrazo de la mariposa tiene múltiples beneficios para la salud mental y emocional. Algunos de los más importantes incluyen:

Reducción del estrés y la ansiedad

Al activar el sistema nervioso parasimpático, esta técnica ayuda a reducir la respuesta de alerta y promueve una sensación de relajación.

Regulación de emociones intensas

Es especialmente útil en momentos de angustia, ira o tristeza, ya que ayuda a estabilizar el estado emocional.

Mejora en la integración de recuerdos traumáticos

Dentro del enfoque EMDR, se utiliza para procesar experiencias dolorosas y reducir la carga emocional de los recuerdos traumáticos.

Aumento de la sensación de seguridad y autocuidado

El acto de abrazarse a uno mismo y estimular ambos hemisferios cerebrales genera una sensación de protección y bienestar.

Mejora del sueño y la relajación

Practicar el abrazo de la mariposa antes de dormir puede ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso.

Aplicación en niños y adolescentes

El abrazo de la mariposa es una técnica especialmente útil para niños y adolescentes que experimentan ansiedad, miedo o estrés.

Algunos consejos para aplicarlo con niños:

- Explicarles que el ejercicio es como un “abrazo mágico” que ayuda a calmar el cuerpo y la mente.

- Hacerlo de manera lúdica, invitándolos a imaginar que son mariposas moviendo sus alas.

- Usarlo como parte de una rutina antes de dormir para ayudarles a relajarse.

Esta técnica puede ser enseñada en entornos escolares, terapéuticos y familiares como una herramienta de autorregulación emocional.

Mitos y realidades sobre el abrazo de la mariposa

Algunas personas pueden tener dudas sobre la efectividad de esta técnica. Aclaramos algunos mitos comunes:

- “Es solo un placebo y no tiene efectos reales.” Estudios sobre la estimulación bilateral han demostrado que puede ayudar a reducir la activación del sistema nervioso y facilitar el procesamiento emocional.

- “No sirve para tratar traumas profundos.” Si bien el abrazo de la mariposa es una herramienta útil, en casos de trauma severo es recomendable utilizarlo dentro de un tratamiento terapéutico con un profesional.

- “Es una técnica compleja que solo pueden aplicar los terapeutas.” Cualquier persona puede aprender y practicar el abrazo de la mariposa, sin necesidad de formación previa.

Conclusión: Una herramienta simple pero poderosa

El abrazo de la mariposa es una técnica de regulación emocional accesible y efectiva que puede ser utilizada por cualquier persona en momentos de estrés, ansiedad o malestar emocional. A través de la estimulación bilateral y la autoconciencia, esta herramienta permite calmar el sistema nervioso, procesar emociones difíciles y recuperar una sensación de equilibrio.

Si bien no sustituye un tratamiento terapéutico en casos de trauma, puede ser un excelente recurso complementario para mejorar el bienestar emocional en la vida diaria.

Explorar técnicas de autorregulación como el abrazo de la mariposa es una forma de fortalecer nuestra resiliencia y aprender a gestionar nuestras emociones de manera más saludable.

Bibliografía

- Artigas, L. (2001). El abrazo de la mariposa y su aplicación en EMDR.

- Van der Kolk, B. (2014). El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma.

- Shapiro, F. (2018). EMDR, Tercera edición: Principios básicos, protocolos y procedimientos.

¿Qué es la terapia EMDR?

El trauma es una experiencia que puede dejar una huella profunda en nuestra mente y nuestro cuerpo. Para muchas personas, superar un evento traumático puede ser un proceso difícil, ya que los recuerdos dolorosos pueden reaparecer de manera intrusiva, generando ansiedad, miedo o angustia.

La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) es un enfoque innovador que ha demostrado ser altamente efectivo para tratar el trauma y el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Este tratamiento permite procesar recuerdos dolorosos de manera más saludable y reducir su impacto emocional.

En este artículo, exploraremos qué es la terapia EMDR, cómo funciona y en qué casos puede ser útil.

¿Qué es la terapia EMDR?

La terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) es una técnica psicoterapéutica desarrollada en la década de 1980 por la psicóloga Francine Shapiro. El objetivo de esta terapia es ayudar a las personas a procesar recuerdos traumáticos que han quedado almacenados de forma disfuncional en el cerebro. A través de la estimulación bilateral, como el movimiento ocular, el tapping (golpeteo rítmico) o los sonidos alternos, la terapia EMDR permite que el cerebro reorganice la información y disminuya la carga emocional negativa asociada a las memorias traumáticas.

La particularidad de la terapia EMDR es que no se basa en hablar extensamente sobre el trauma, sino en permitir que el cerebro reprocese la experiencia de manera más adaptativa.

¿Cómo funciona la terapia EMDR?

Cuando una persona experimenta un evento traumático, el cerebro puede tener dificultades para procesarlo adecuadamente. En lugar de almacenar el recuerdo como parte del pasado, la memoria traumática puede quedar atrapada en el sistema nervioso en su forma original, con las mismas emociones, pensamientos y sensaciones físicas del momento en que ocurrió el evento. La terapia EMDR ayuda a “liberar” estos recuerdos bloqueados y a integrarlos de manera más saludable.

1. Modelo del Procesamiento Adaptativo de la Información (PAI)

La terapia EMDR se basa en el principio de que el cerebro tiene un sistema natural de procesamiento de información que, en condiciones normales, permite integrar recuerdos de manera saludable. Sin embargo, cuando ocurre un trauma, este sistema se bloquea y los recuerdos quedan sin procesar, generando síntomas como:

- Flashbacks o recuerdos intrusivos del evento.

- Pesadillas recurrentes.

- Hipervigilancia o sensación de peligro constante.

- Ansiedad intensa al recordar el trauma.

La terapia EMDR ayuda a desbloquear el sistema de procesamiento de información, permitiendo que el cerebro procese el recuerdo de forma más adaptativa.

2. La estimulación bilateral

Uno de los elementos clave de la terapia EMDR es la estimulación bilateral, que puede realizarse de varias formas:

- Movimientos oculares guiados por el terapeuta.

- Sonidos alternos en cada oído.

- Golpeteos rítmicos en las manos o los hombros.

Esta estimulación permite que el cerebro acceda al recuerdo traumático sin que la persona se sienta abrumada, facilitando su procesamiento y disminuyendo su carga emocional.

Fases de la terapia EMDR

El tratamiento EMDR sigue un protocolo estructurado de ocho fases, diseñado para ayudar al paciente a procesar los recuerdos de manera segura y efectiva.

1. Evaluación del historial del paciente

El terapeuta recopila información sobre la historia del paciente, identificando eventos traumáticos o recuerdos que generan malestar. También se establecen metas terapéuticas.

2. Preparación y psicoeducación

El terapeuta explica cómo funciona la terapia EMDR y enseña técnicas de regulación emocional para que el paciente pueda manejar cualquier malestar que surja durante el proceso.

3. Evaluación del recuerdo traumático

Se identifican los elementos clave del recuerdo a trabajar, incluyendo:

- La imagen más perturbadora del evento.

- Las emociones y sensaciones físicas asociadas.

- Las creencias negativas sobre sí mismo derivadas del trauma.

4. Desensibilización

A través de la estimulación bilateral, el paciente comienza a procesar el recuerdo. A medida que avanza la sesión, la intensidad emocional del recuerdo tiende a disminuir.

5. Instalación de creencias positivas

Una vez que el recuerdo ha sido desensibilizado, el terapeuta ayuda al paciente a reemplazar las creencias negativas con pensamientos más adaptativos y realistas.

6. Escaneo corporal

Se verifica si el recuerdo aún genera malestar físico y se utilizan técnicas para liberar la tensión acumulada en el cuerpo.

7. Cierre de la sesión

El terapeuta ayuda al paciente a volver al presente y a asegurarse de que se sienta estable antes de finalizar la sesión.

8. Reevaluación

En sesiones posteriores, se revisa el progreso y se trabaja en otros recuerdos que puedan estar relacionados con el trauma.

¿En qué casos se utiliza la terapia EMDR?

La terapia EMDR es especialmente eficaz para tratar el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), pero también se ha utilizado con éxito en una variedad de problemas psicológicos, incluyendo:

- Ansiedad y ataques de pánico.

- Depresión.

- Trastornos disociativos.

- Fobias y miedos intensos.

- Estrés crónico.

- Duelo y pérdidas.

- Adicciones.

- Abuso emocional, físico o sexual.

La terapia EMDR permite trabajar tanto con traumas recientes como con eventos traumáticos ocurridos en la infancia que siguen afectando la vida presente.

Beneficios de la terapia EMDR

La terapia EMDR ofrece múltiples beneficios, entre ellos:

1. Procesamiento más rápido del trauma

A diferencia de otras terapias que requieren meses o años para abordar un trauma, la terapia EMDR puede generar mejoras significativas en pocas sesiones.

2. Reducción de síntomas sin necesidad de verbalizar el trauma

Muchas personas evitan la terapia porque no quieren revivir su trauma. Con la terapia EMDR, no es necesario hablar en detalle sobre el evento traumático para procesarlo.

3. Mejora en la regulación emocional

La terapia EMDR ayuda a reducir la reactividad emocional y a recuperar una sensación de seguridad y control sobre la propia vida.

4. Restauración de la autoestima

Al procesar recuerdos dolorosos y reemplazar creencias negativas por pensamientos más adaptativos, la terapia EMDR fortalece la confianza en uno mismo.

5. Aplicación en niños y adultos

La terapia EMDR es una terapia versátil que puede adaptarse a distintas edades y necesidades.

¿Cómo saber si el EMDR es adecuado para mí?

La terapia EMDR puede ser una opción si:

- Sientes que un recuerdo traumático sigue afectando tu vida diaria.

- Experimentas ansiedad, flashbacks o evitación de situaciones que te recuerdan el trauma.

- Tienes dificultad para superar una experiencia dolorosa del pasado.

- Quieres una terapia efectiva sin necesidad de hablar en profundidad sobre el trauma.

Es importante acudir a un terapeuta EMDR acreditado por la Asociación EMDR para asegurar un tratamiento adecuado y seguro. Todos los terapeutas pasamos por un proceso de formación estructurado y exigente que permite mantener niveles de excelencia e integridad en la práctica.

Conclusión: La terapia EMDR como herramienta de sanación

El trauma puede dejar una marca profunda en la mente, pero no tiene por qué definir nuestra vida. La terapia EMDR ha demostrado ser una herramienta eficaz para procesar recuerdos dolorosos y recuperar el bienestar emocional. A través de su enfoque basado en la estimulación bilateral, la terapia EMDR permite que el cerebro procese la información de manera saludable, ayudando a reducir el miedo, la ansiedad y la angustia asociada al trauma.

Si sientes que un evento pasado sigue afectando tu presente, buscar apoyo terapéutico puede ser el primer paso para sanar. Con el tratamiento adecuado, es posible liberarse del peso del trauma y construir una vida con mayor tranquilidad y bienestar.

Leer más

¿Cómo trabaja un psicólogo/a enfocado en trauma?

El trauma es una experiencia que deja una huella profunda en la mente y el cuerpo. Puede ser causado por eventos como accidentes, abuso, violencia, pérdidas significativas o cualquier situación que sobrepase la capacidad de afrontamiento de una persona.

Para muchas personas, los efectos del trauma pueden perdurar durante años, afectando su bienestar emocional, sus relaciones y su calidad de vida. En estos casos, un psicólogo/a especializado/a en trauma puede ayudar a procesar la experiencia y desarrollar herramientas para la recuperación.

En este artículo, exploraremos cómo trabaja un psicólogo/a enfocado/a en trauma, qué enfoques terapéuticos existen y qué estrategias pueden ayudar en el proceso de sanación.

¿Qué hace un psicólogo/a especializado/a en trauma?

Un psicólogo/a especializado/a en trauma es un profesional capacitado para ayudar a las personas a procesar y superar experiencias traumáticas. Su objetivo no es borrar el trauma, sino ayudar al paciente a integrarlo en su historia de vida sin que este siga afectando negativamente su bienestar.

Las principales funciones incluyen:

- Evaluar el impacto del trauma en la persona y su vida cotidiana.

- Identificar los síntomas asociados al trauma, como ansiedad, depresión, flashbacks o insomnio.

- Aplicar técnicas para reducir la angustia y mejorar la regulación emocional.

- Ayudar a la persona a resignificar la experiencia traumática.

- Brindar herramientas para recuperar la seguridad y la confianza en sí mismo y en los demás.

El tratamiento del trauma no es un proceso lineal y requiere de un enfoque personalizado para cada paciente.

¿Cómo afecta el trauma a la mente y el cuerpo?

El trauma no solo afecta los pensamientos y emociones, sino que también tiene un impacto en el cuerpo.

- La amígdala (cerebro emocional) se hiperactiva, generando una sensación de amenaza constante.

- El hipocampo (memoria y organización de recuerdos) puede verse afectado, dificultando la integración del evento traumático en la historia de vida.

- La corteza prefrontal (pensamiento racional y regulación emocional) se debilita, dificultando el control sobre las emociones.

Estos cambios pueden generar síntomas como ansiedad, hipervigilancia, pesadillas, flashbacks y dificultades en la regulación emocional.

Por esta razón, los psicólogos/as especializados/as en trauma utilizan enfoques terapéuticos que no solo abordan los pensamientos, sino también la respuesta del cuerpo ante el trauma.

Enfoques terapéuticos en el tratamiento del trauma

Existen diversas técnicas y enfoques utilizados por los psicólogos para tratar el trauma. Cada persona responde de manera diferente, por lo que el tratamiento debe adaptarse a sus necesidades individuales.

Terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares)

La terapia EMDR es una terapia que ayuda a procesar recuerdos traumáticos mediante la estimulación bilateral, como el movimiento ocular.

- Facilita la integración de los recuerdos traumáticos en la memoria sin que generen una reacción emocional extrema.

- Ayuda a reducir síntomas de ansiedad, flashbacks y pesadillas.

- Es especialmente efectiva para traumas complejos y experiencias de abuso o violencia.

La terapia EMDR ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el tratamiento más eficaz para el tratamiento del trauma.

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) centrada en el trauma

Este enfoque trabaja con la identificación y reestructuración de pensamientos negativos asociados al trauma.

- Ayuda a identificar creencias disfuncionales como “No soy capaz de superar esto” o “Siempre estaré en peligro”.

- Se centra en la regulación emocional y en técnicas para reducir la ansiedad y el miedo.

- Incluye estrategias de exposición gradual para procesar los recuerdos traumáticos sin que resulten abrumadores.

La TCC es una de las terapias con mayor evidencia científica, junto a la terapia EMDR, en el tratamiento del trauma y del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).

Terapia de Exposición Prolongada

Este enfoque consiste en ayudar al paciente a exponerse de manera gradual y controlada a los recuerdos o situaciones relacionadas con el trauma.

- Reduce la evitación y el miedo asociado a ciertos estímulos.

- Permite que la persona recupere el control sobre sus respuestas emocionales.

- Es especialmente útil en casos de TEPT.

Este tipo de terapia debe ser aplicada por un profesional capacitado, ya que la exposición inadecuada puede generar más angustia en el paciente.

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

La ACT ayuda a las personas a aceptar sus emociones y pensamientos sin luchar contra ellos, y a enfocarse en acciones alineadas con sus valores personales.

- Enseña a desarrollar flexibilidad psicológica para manejar el malestar emocional.

- Promueve la aceptación del dolor sin quedar atrapado en él.

- Fomenta la construcción de una vida significativa a pesar de la experiencia traumática.

Este enfoque es útil para personas que sienten que el trauma las ha definido y limita su capacidad para avanzar en la vida.

Técnicas de regulación somática

El trauma no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. Muchas terapias incluyen técnicas para ayudar a reducir la activación fisiológica del trauma.

Algunas técnicas incluyen:

-

Respiración diafragmática: ayuda a reducir la activación del sistema nervioso.

-

Movimiento y ejercicio físico: el yoga, la danza y el deporte ayudan a liberar la tensión acumulada en el cuerpo.

-

Terapia somática: trabaja directamente con la respuesta corporal al trauma para restaurar la sensación de seguridad.

¿Cómo es una sesión con un psicólogo/a especializado/a en trauma?

El proceso terapéutico con un psicólogo/a de trauma varía según la persona y el enfoque utilizado, pero generalmente sigue una estructura que incluye:

Evaluación inicial

El terapeuta recopila información sobre la historia del paciente, sus síntomas y su experiencia traumática. Se identifican los principales desafíos y se establece un plan de tratamiento.

Desarrollo de habilidades de regulación emocional

Antes de abordar el trauma directamente, el terapeuta enseña estrategias para manejar la ansiedad, la disociación y los pensamientos intrusivos.

Reprocesamiento del trauma

Dependiendo del enfoque utilizado, se trabaja en la integración del trauma a través de la terapia EMDR u otros tratamientos.

Fortalecimiento de la identidad y la resiliencia

El terapeuta ayuda al paciente a reconstruir su sentido de identidad, desarrollar nuevas perspectivas sobre su experiencia y establecer objetivos para el futuro.

Cierre y prevención de recaídas

Se refuerzan las herramientas aprendidas para que la persona pueda continuar su proceso de sanación fuera de la terapia.

Factores clave en la recuperación del trauma

El proceso de recuperación del trauma no es lineal y puede llevar tiempo. Algunos factores que facilitan la sanación incluyen:

- Terapia adecuada y apoyo profesional.

- Una red de apoyo segura y comprensiva.

- El desarrollo de habilidades de autorregulación emocional.

- Un entorno estable y libre de nuevas experiencias traumáticas.

Cada persona avanza a su propio ritmo y es importante respetar su proceso sin presionarla.

Conclusión: La sanación es posible

El trauma puede dejar una huella profunda, pero con el tratamiento adecuado y el apoyo correcto, es posible sanar y recuperar el bienestar emocional. El trabajo de un psicólogo/a especializado/a en trauma es ayudar a las personas a procesar sus experiencias de manera saludable, desarrollar herramientas para afrontar el dolor y reconstruir una vida con significado y estabilidad.

El trauma no define a una persona. Es una herida que puede sanar con tiempo, cuidado y el acompañamiento adecuado. Buscar ayuda es un acto de valentía y el primer paso hacia la recuperación.

Bibliografía sobre trauma

[mailerlite_form form_id=1]

Leer más

Nuestro sistema de creencias: qué es y qué importancia tiene en nuestro día a día

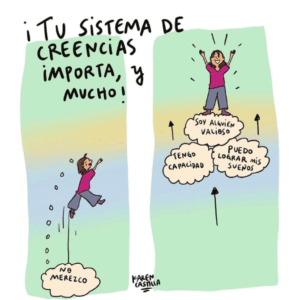

Las creencias que sostenemos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo tienen un impacto profundo en nuestra vida. Nos influyen en la forma en que interpretamos la realidad, tomamos decisiones y reaccionamos ante distintas situaciones. Muchas veces no somos conscientes del peso que tienen nuestras creencias, pero estas pueden impulsarnos a alcanzar nuestros objetivos o, por el contrario, limitarnos y generar sufrimiento.

En este artículo, exploraremos qué es el sistema de creencias, cómo se forma y cómo podemos modificarlo para mejorar nuestra vida y bienestar emocional.

¿Qué es el sistema de creencias?

El sistema de creencias es el conjunto de ideas, valores y percepciones que cada persona desarrolla a lo largo de su vida. Estas creencias funcionan como una especie de “mapa mental” que nos ayuda a interpretar la realidad y a darle significado a nuestras experiencias.

Las creencias pueden ser:

- Personales: sobre quiénes somos y qué somos capaces de hacer.

- Sociales: sobre la sociedad, las normas y las reglas que rigen la vida en comunidad.

- Culturales: sobre la identidad, la religión, la ética y la moral.

- Sobre el mundo: ideas sobre cómo funciona la vida y qué esperar de los demás.

Las creencias no son hechos absolutos, sino interpretaciones subjetivas basadas en nuestras experiencias, educación y entorno.

¿Cómo se forman nuestras creencias?

Las creencias comienzan a desarrollarse desde la primera infancia y están influenciadas por distintos factores:

La familia y la educación

Desde pequeños absorbemos las creencias de nuestros padres y cuidadores. Si crecimos en un ambiente donde se nos repetía que “el mundo es un lugar peligroso”, es probable que internalicemos esa idea y desarrollemos una visión negativa del entorno.

De la misma manera, si nuestros padres nos enseñaron que “con esfuerzo todo es posible”, es más probable que crezcamos con una mentalidad de crecimiento y superación.

La cultura y la sociedad

Las normas y valores de la sociedad en la que vivimos moldean nuestras creencias. Dependiendo de la cultura, ciertas conductas pueden verse como aceptables o inaceptables, influyendo en cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás.

Las experiencias personales

Cada vivencia que tenemos refuerza o modifica nuestras creencias. Por ejemplo, si una persona sufre repetidos fracasos en su vida laboral, puede desarrollar la creencia de que “no es lo suficientemente buena” o que “el éxito es solo para algunos”. Por otro lado, si alguien logra superar grandes desafíos, es probable que desarrolle una creencia de resiliencia y confianza en sus capacidades.

La influencia de los medios y la educación

La información que recibimos a través de los medios de comunicación, la educación y las redes sociales también impacta en nuestra forma de ver el mundo. A menudo, estos canales refuerzan ciertos estereotipos o creencias limitantes sin que nos demos cuenta.

La saga Inside Out nos ofrece una forma brillante y accesible de entender cómo se construye nuestro sistema de creencias. En la primera película, las “islas de la personalidad” nos muestran cómo las experiencias emocionales importantes dan forma a lo que pensamos sobre nosotros mismos y el mundo. Ya desde la infancia, esas vivencias repetidas se van convirtiendo en pilares internos: “soy querida”, “tengo que ser fuerte”, “no puedo fallar”…

En Inside Out 2, con la llegada de nuevas emociones como la ansiedad, la envidia o la vergüenza, vemos cómo este sistema se vuelve más complejo y cómo pueden aparecer creencias más exigentes o autocríticas. La película refleja con sensibilidad ese momento en el que empezamos a cuestionarnos quiénes somos, a luchar por encajar y a sentir el peso de lo que creemos que “deberíamos ser”. Comprender esto puede ayudarnos a acompañar mejor a nuestros hijos y también a mirar con más compasión nuestras propias creencias aprendidas.

Tipos de creencias y su impacto en la vida

Las creencias pueden dividirse en dos grandes categorías:

1. Creencias potenciadoras

Son aquellas que nos ayudan a crecer, afrontar los desafíos y mantener una actitud positiva ante la vida.

Ejemplos de creencias potenciadoras:

- “Soy capaz de aprender y mejorar.”

- “Los errores son oportunidades para crecer.”

- “El mundo está lleno de oportunidades.”

- “Merezco amor y respeto.”

Estas creencias generan confianza en uno mismo y motivación para enfrentar los retos con una mentalidad de crecimiento.

2. Creencias limitantes

Son aquellas que nos frenan y nos hacen sentir inseguros o incapaces.

Ejemplos de creencias limitantes:

- “No soy lo suficientemente inteligente.”

- “El dinero solo llega a quienes tienen suerte.”

- “No puedo confiar en los demás.”

- “No merezco el éxito.”

Las creencias limitantes pueden generar miedo al cambio, inseguridad y autoboicot en diferentes áreas de la vida.

Cómo identificar creencias que nos están afectando

Muchas veces no somos conscientes de nuestras creencias, ya que operan de manera automática en nuestra mente. Para identificarlas, podemos hacernos algunas preguntas clave:

- ¿Qué pienso sobre mí mismo y mis capacidades?

- ¿Qué ideas tengo sobre el éxito y el fracaso?

- ¿Cómo reacciono ante los desafíos?

- ¿Mis pensamientos me ayudan o me limitan?

- ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Las aprendí o las experimenté?

Es importante cuestionar nuestras creencias y evaluar si nos están ayudando a avanzar o si nos están limitando.

Estrategias para cambiar creencias limitantes

Modificar nuestras creencias requiere un proceso de autoconocimiento y trabajo consciente. Algunas estrategias efectivas incluyen:

1. Cuestionar la veracidad de la creencia

Pregúntate:

- ¿Es realmente cierto lo que creo o es solo una percepción?

- ¿Hay evidencia de que esta creencia es verdadera?

- ¿Existen personas en situaciones similares que han logrado lo contrario?

Muchas creencias limitantes no tienen una base real, sino que se sostienen en el miedo o en experiencias pasadas.

2. Reformular la creencia de manera positiva

Si identificas una creencia limitante, intenta reformularla de una manera que te empodere.

Ejemplo:

- Creencia limitante: “No soy bueno en los negocios.”

- Creencia reformulada: “Puedo aprender y mejorar mis habilidades en los negocios con práctica y esfuerzo.”

Al cambiar la narrativa interna, el cerebro comienza a adoptar una nueva perspectiva.

3. Exponerse a nuevas experiencias

Las creencias se refuerzan con la experiencia, por lo que una manera de modificarlas es exponerse a situaciones que desafíen nuestras ideas previas. Si crees que “no puedes hablar en público”, intenta dar pequeñas presentaciones hasta que tu cerebro registre que sí eres capaz.

4. Rodearse de personas con creencias positivas

El entorno influye en nuestras creencias. Relacionarnos con personas que tienen una mentalidad positiva y de crecimiento puede ayudarnos a cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos.

5. Practicar afirmaciones positivas y visualización

Las afirmaciones positivas pueden ayudar a reprogramar poco a poco nuestra mente. Repetir frases como “soy capaz”, “tengo el control de mi vida” o “cada día crezco más” puede fortalecer nuevas creencias. La visualización también es una herramienta poderosa para entrenar la mente en nuevas formas de pensar.

La importancia de un sistema de creencias saludable

Un sistema de creencias saludable nos puede permitir:

- Tomar decisiones desde la confianza y no desde el miedo.

- Enfrentar desafíos con una actitud resiliente.

- Desarrollar una mejor autoestima y autoconfianza.

- Construir relaciones más saludables y satisfactorias.

Las creencias determinan cómo vivimos nuestra vida. Modificar aquellas que nos limitan y fortalecer las que nos potencian es clave para el crecimiento personal y el bienestar.

Conclusión: El poder de transformar nuestras creencias

Nuestras creencias tienen un impacto enorme en la forma en que vivimos, pero no son estáticas. A través del autoconocimiento, el cuestionamiento y la práctica, podemos actualizar aquellas creencias que nos limitan y desarrollar una mentalidad que nos ayude a crecer y prosperar. Cada día es una oportunidad para replantearnos lo que creemos sobre nosotros mismos y construir una vida alineada con lo que realmente queremos.

El cambio de creencias es un proceso complejo que en muchas ocasiones requiere ayuda profesional, por lo que no dudes en acudir a un psicólogo/a que pueda guiarte y ayudarte.

Leer más