Poner límites sin miedo: El papel del apego en nuestras relaciones

Poner límites sin miedo: El papel del apego en nuestras relaciones

Poner límites parece algo sencillo: decir que no cuando no queremos, expresar lo que necesitamos o decidir hasta dónde estamos dispuestos a llegar en una relación. Sin embargo, para muchas personas esta tarea se convierte en un auténtico desafío, cargado de miedo, culpa y ansiedad. ¿Por qué nos cuesta tanto algo tan básico? Una de las claves está en nuestra historia de apego.

¿Qué significa poner límites?

Los límites son una forma de autocuidado. Implican reconocer nuestras necesidades, respetar nuestros valores y comunicar con claridad qué estamos dispuestos a dar y qué no.

Lejos de ser un acto egoísta, los límites son una forma de protegernos y de construir relaciones más sanas y equilibradas. Cuando no ponemos límites, terminamos acumulando frustración, agotamiento y resentimiento.

¿Por qué nos cuesta tanto decir “no”?

La dificultad para poner límites no suele tener que ver con falta de habilidades sociales, sino con un temor más profundo: el miedo a perder el vínculo.

Muchas personas temen que, si expresan un límite, el otro se enfade, se aleje o incluso las rechace. Ese miedo tiene raíces en nuestra infancia, en cómo aprendimos a relacionarnos con nuestras figuras de apego.

El apego y su influencia en los límites

Como vimos en este post, el apego es el lazo emocional que establecemos con nuestros cuidadores principales y que nos ayuda a sentir seguridad, protección y pertenencia. Según cómo haya sido esa relación temprana, desarrollamos un estilo de apego que influye en cómo nos vinculamos de adultos.

- Apego seguro: quienes crecieron en un entorno en el que sus necesidades eran atendidas con sensibilidad suelen tener más facilidad para poner límites. Se sienten con derecho a decir “no” sin miedo a perder el afecto.

- Apego ansioso: aquí la dificultad para poner límites es más marcada. El temor al abandono hace que estas personas prioricen las necesidades del otro antes que las suyas. Poner un límite puede vivirse como “si digo que no, dejarán de quererme”.

- Apego evitativo: en este caso, la estrategia defensiva es la contraria: poner límites rígidos o incluso excesivos para evitar la cercanía emocional. No se trata de límites sanos, sino de muros protectores.

- Apego desorganizado: las personas con este estilo suelen experimentar una fuerte ambivalencia: necesitan la cercanía, pero a la vez les da miedo. Los límites pueden vivirse de forma caótica, oscilando entre ceder demasiado y levantar barreras infranqueables.

La herida oculta detrás de la dificultad

Cuando decir “no” se convierte en un dolor, lo que duele no es el límite en sí, sino la amenaza de perder el vínculo. De pequeños, muchos aprendimos que para ser queridos teníamos que “portarnos bien”, “no molestar”, “hacer lo que los demás querían” o “cuidar de los otros”.

Ese aprendizaje se queda grabado como una herida emocional: “Si pongo un límite, me quedo solo”.

Os cuento el caso de María (nombre ficticio): ella tiene 36 años y trabaja como administrativa. Acude a terapia porque se siente desbordada y con la sensación de que “no da abasto con todo”. Cuando empezamos a explorar su día a día, descubrimos que gran parte de su agotamiento no viene tanto del trabajo, sino de su dificultad para poner límites en diferentes ámbitos de su vida.

En la oficina, se queda siempre hasta tarde porque no sabe cómo decirle a su jefe que ya no puede asumir más tareas. En casa, acepta cuidar de su sobrina cada vez que su hermana se lo pide, aunque esté agotada. Con sus amistades, rara vez expresa sus preferencias: suele adaptarse a lo que los demás quieren para no molestar.

Cuando le pregunto qué siente si se imagina diciendo “no”, responde con ansiedad: “Me entra un miedo horrible, como si fueran a enfadarse conmigo o dejarme de lado”. Esa reacción no es casual: posiblemente en su infancia aprendió que, para ser querida, debía “portarse bien” y “no dar problemas”.

Consecuencias de no poner límites

- Agotamiento emocional: vivir siempre pendiente de las necesidades de los demás termina drenando nuestra energía hasta agotarla.

- Relaciones desequilibradas: la otra persona se acostumbra a recibir sin dar, lo que genera dinámicas de dependencia o abuso. Nos aleja de una relación recíproca, en donde cada uno siente que entre lo que da y lo que recibe hay equilibrio.

- Pérdida de identidad: cuando siempre decimos que sí, dejamos de reconocer qué queremos realmente. Y ello puede impedir que nos reconozcamos en nuestros comportamientos y podamos sentirnos bien con nosotros mismos.

- Síntomas físicos y psicológicos: ansiedad, insomnio, somatizaciones, apatía o incluso síntomas depresivos pueden estar relacionados con esta dificultad.

¿Cómo empezar a poner límites desde un apego más saludable?

Sanar las heridas de nuestra historia personal y aprender a poner límites es un proceso que lleva tiempo, pero que se puede trabajar con ayuda profesional. Algunos pasos importantes son:

- Reconocer la herida: entender que la dificultad para decir “no” no es un defecto personal, sino una consecuencia de nuestra propia historia de apego.

- Escuchar las propias necesidades: parar y preguntarnos “¿qué necesito yo en esta situación?”. Todo un ejercicio de autoobservación imprescindible para entender esta dificultad.

- Practicar el autocuidado sin culpa: poner límites es cuidarnos y, paradójicamente, también cuidar la relación.

- Empezar por pequeños límites: ensayar en situaciones cotidianas, como rechazar un plan que no apetece, puede ser un buen inicio.

- Usar una comunicación clara y respetuosa: los límites no necesitan ser agresivos. Decir “lo siento, ahora no puedo” puede ser firme y amable a la vez.

- Buscar apoyo terapéutico: trabajar las raíces de apego en un espacio seguro permite aprender nuevas formas de relacionarnos.

Poner límites no es perder, es ganar

Cada vez que decimos “no” a algo que nos daña, estamos diciendo “sí” a nuestro bienestar, estamos atendiendo a nuestra necesidad. Poner límites no destruye las relaciones, las fortalece, porque se construyen desde la autenticidad.

Al sanar las heridas de apego y aprender a cuidarnos, descubrimos que un “no” claro y firme puede abrir la puerta a vínculos más libres, respetuosos y genuinos.

👉 “Si sientes que te cuesta poner límites y acabas viviendo desde la culpa o el miedo, recuerda que no tienes que hacerlo solo/a. La terapia puede ayudarte a reconocer y entender tu historia de apego y a construir relaciones más sanas contigo mismo y con los demás.”

📚 Bibliografía recomendada:

- Cardalda, A. (2023). Cómo mandar a la mierda de forma educada. Vergara.

- Castanyer, O. (1996). La asertividad: expresión de una sana autoestima. Desclee De Brouwer.

- Neff, K. (2021). Sé amable contigo mismo: El arte de la autocompasión. Paidós.

¿Y si mañana todo mejorara? Descubre la Pregunta Milagro en terapia

La Pregunta Milagro de Shazer

En ocasiones, cuando acudimos a terapia, llegamos con la sensación de que nuestros problemas nos tienen atrapados y que no hay salida posible. El malestar se hace tan grande que apenas conseguimos imaginar un futuro distinto. Para estos momentos, los psicólogos y las psicólogas contamos con una herramienta muy especial: la pregunta milagro, creada por Steve de Shazer (y os confieso que es una de mis preguntas preferidas de todas mis primeras sesiones).

¿En qué consiste la pregunta milagro?

Imaginemos a Laura, una mujer de 35 años que llega a nuestro centro porque siente que la ansiedad le impide disfrutar de su día a día. Siempre está preocupada, duerme mal y se levanta agotada. Al comenzar esa primera sesión su psicólogo le plantea:

“Imagina que esta noche, mientras duermes, ocurre un milagro. Y ese milagro hace que todos los problemas que ahora te preocupan desaparezcan completamente. Pero, como has estado durmiendo, no te has dado cuenta de que el milagro ocurrió. Cuando despiertes por la mañana, ¿qué será lo primero que te hará notar que algo ha cambiado para bien?. Laura se queda pensativa y responde: “Si mañana todo cambiara, creo que me despertaría más descansada y no sentiría esa presión en el pecho. Me levantaría con calma, tomaría mi café sin prisas y estaría más disponible para hablar con mi pareja sin discutir por todo”.“

A partir de esta simple formulación, la persona puede comenzar a describir señales concretas de cómo sería su vida sin el peso del problema: qué haría de manera diferente, cómo se sentiría, qué notarían los demás en su comportamiento, cómo cambiaría su estado de ánimo o incluso su manera de relacionarse.

En ocasiones, la respuesta inicial es difusa o general (“estaría más tranquilo/a”, “me llevaría mejor con los demás”). Aquí el papel del terapeuta es fundamental para ayudar a la persona a aterrizar esas ideas en detalles concretos: ¿qué harías de otra manera al levantarte? ¿cómo te comportarías en tu trabajo o en tu casa? ¿qué notarían tus seres queridos?

¿Por qué es tan poderosa?

La pregunta milagro no busca respuestas “mágicas”, sino que invita a visualizar un futuro posible y a conectar con los recursos internos de la persona. Al imaginar esa versión de sí mismo/a, el paciente puede empezar a identificar pequeños pasos prácticos que ya puede dar en el presente y que pueden acercarle a sus objetivos.

Además, este recurso moviliza la esperanza, un elemento esencial en cualquier proceso terapéutico. Muchas veces, el dolor o el malestar hacen que la mirada quede fijada en el problema, en lo que falta o en lo que no funciona. La pregunta milagro abre una rendija hacia otra perspectiva: no se trata de negar las dificultades, sino de permitirse soñar con un escenario distinto. Ese simple gesto puede generar una energía emocional distinta, más orientada al cambio y a la acción.

También hay que tener en cuenta que cada persona imagina “su milagro” de forma única. Para alguien puede significar recuperar la calma en su día a día; para otra, retomar la confianza en sí misma o mejorar sus relaciones. Este ejercicio, por tanto, respeta la singularidad de cada proceso y refuerza la idea de que cada uno es experto en su propia vida.

Cómo se usa en terapia

No se trata de una pregunta aislada, sino de un ejercicio de exploración guiado. El terapeuta acompaña a la persona para que describa con detalle:

- Cómo sería su día a día después del “milagro”.

- Qué cosas pequeñas empezarían a cambiar primero.

- Cómo notarían los demás esa transformación.

- Qué pasos puede dar ya para acercarse a esa versión de su vida.

De esta manera, lo que en un principio parecía un sueño lejano, se convierte en un mapa de metas y acciones concretas. No se trata de esperar pasivamente a que ocurra un “milagro externo”, sino de descubrir qué elementos del “milagro” están ya al alcance y pueden ponerse en marcha poco a poco.

Un ejercicio que también puedes ensayar

Aunque en terapia se profundiza de manera guiada, la pregunta milagro es un buen punto de partida también fuera de consulta. Este ejercicio complementa técnicas como el mindfulness, que nos ayuda a observar nuestras emociones y pensamientos desde otra perspectiva. Puedes probar a escribirla y reflexionar:

- ¿Qué cambiaría mañana si mi problema ya no existiera?

- ¿Qué haría diferente?

- ¿Cuál sería la primera señal de que algo va mejor?

Este tipo de ejercicio no significa negar la dificultad actual, sino permitirte imaginar un horizonte distinto que quizás hoy parece lejano, pero que puede empezar con un pequeño movimiento. Al escribirlo, puede que descubras que ya hay aspectos de ese futuro que podrías comenzar a cultivar desde ahora mismo.

👉 La pregunta milagro de Shazer no es una fórmula mágica, sino un recurso terapéutico para conectar con la esperanza, clarificar objetivos y diseñar cambios posibles. Es una forma de recordar que incluso en medio de la dificultad podemos abrirnos a un mañana diferente, uno que no surge de la casualidad, sino de la capacidad de imaginar, planificar y dar pasos hacia adelante.

Te invito a imaginar cómo sería tu vida si ese “milagro” ocurriera. Y recuerda: el primer paso hacia ese cambio puedes empezarlo hoy mismo.

Leer más

¿Qué ocurre en el cerebro durante una sesión de EMDR?

La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) se ha convertido en uno de los tratamientos más recomendados para abordar el trauma y las experiencias emocionales difíciles. Cada vez son más las personas que escuchan hablar de ella, pero surge una pregunta frecuente: ¿qué ocurre realmente en el cerebro durante una sesión de EMDR?

El cerebro y la memoria traumática

Cuando vivimos una experiencia dolorosa o traumática, nuestro cerebro a veces no logra procesarla de forma completa. La memoria de ese hecho puede quedar “atascada” en redes neuronales, asociada a imágenes, recuerdos, sensaciones físicas o emociones intensas que vuelven a aparecer incluso mucho tiempo después.

En estos casos, es como si el trauma siguiera vivo en el presente, en lugar de archivarse como un recuerdo más del pasado.

Cómo actúa la terapia EMDR

El EMDR utiliza la estimulación bilateral alterna (como movimientos oculares, golpecitos suaves o sonidos alternados de un lado a otro) mientras la persona se enfoca en el recuerdo traumático. Este proceso activa simultáneamente distintas áreas del cerebro, favoreciendo la conexión entre la parte más emocional y la parte más racional.

En concreto, durante una sesión de EMDR:

- Se activa la amígdala, relacionada con la detección del peligro y la respuesta emocional.

- Se involucra el hipocampo, que organiza los recuerdos en un contexto de tiempo y espacio.

- Se estimula el córtex prefrontal, encargado de la regulación, el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

La estimulación bilateral ayuda a que estas áreas trabajen de forma más integrada, permitiendo que el recuerdo traumático se procese y se archive en la memoria como algo del pasado, reduciendo así su carga emocional.

El cerebro en equilibrio

Tras un proceso de EMDR, el cerebro consigue “desbloquear” recuerdos y darles un nuevo significado. La persona sigue recordando lo ocurrido, pero ya no lo vive con la misma intensidad ni con la sensación de amenaza. En términos neurobiológicos, es como si el cerebro hubiera conseguido cerrar un ciclo pendiente y restaurar su equilibrio.

Por qué funciona

Aunque la investigación sigue avanzando, numerosos estudios han demostrado que la terapia EMDR ayuda a reducir la hiperactivación de la amígdala, a mejorar la comunicación entre hemisferios cerebrales, a fortalecer la capacidad de regulación emocional y a la integración de experiencias dolorosas (Laugharne, J et al., 2016; Yan et al., 2024; Lanius et al., 2020). Esto explica por qué, después de varias sesiones, muchas personas describen una sensación de alivio, claridad y mayor calma interna.

👉 En resumen: durante una sesión de EMDR tu cerebro no borra recuerdos, sino que los reorganiza y los procesa de manera saludable. Lo que antes era una herida abierta, empieza a convertirse en una cicatriz que ya no duele al recordarla.

❓ Preguntas frecuentes sobre la terapia EMDR

¿Cuánto dura una sesión de EMDR?

Generalmente unos 60 minutos, dependiendo del ritmo de la persona y del tema que se trabaje.

¿Qué se siente durante una sesión de EMDR?

Las personas suelen experimentar recuerdos, imágenes o sensaciones físicas relacionadas con la experiencia trabajada. Es habitual sentir alivio, cansancio o incluso ligereza después.

¿Cuántas sesiones de EMDR necesito?

No hay una cifra exacta: para algunos traumas aislados pueden ser suficientes pocas sesiones, mientras que en traumas complejos el proceso suele requerir más tiempo.

¿El EMDR borra mis recuerdos?

No. Lo que hace es ayudar a que el recuerdo se archive como parte de tu historia de vida, sin que te cause el mismo dolor emocional.

📌 Si quieres conocer más sobre cómo el EMDR puede ayudarte en tu proceso de recuperación emocional, mi equipo y yo estaremos encantados de acompañarte.

📚 Bibliografía recomendada sobre EMDR y cerebro

- Shapiro, F. (2018). EMDR. La terapia revolucionaria para superar la ansiedad, el estrés y el trauma. Editorial Paidós.

- González, A. (2019). Lo que no pudo ser: claves para afrontar el trauma y la adversidad. Editorial Desclée de Brouwer.

- Siegel, D. (2012). La mente en desarrollo: cómo las relaciones y el cerebro interactúan para modelar quiénes somos. Editorial Desclée de Brouwer.

- Van der Kolk, B. (2015). El cuerpo lleva la cuenta: cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Editorial Eleftheria.

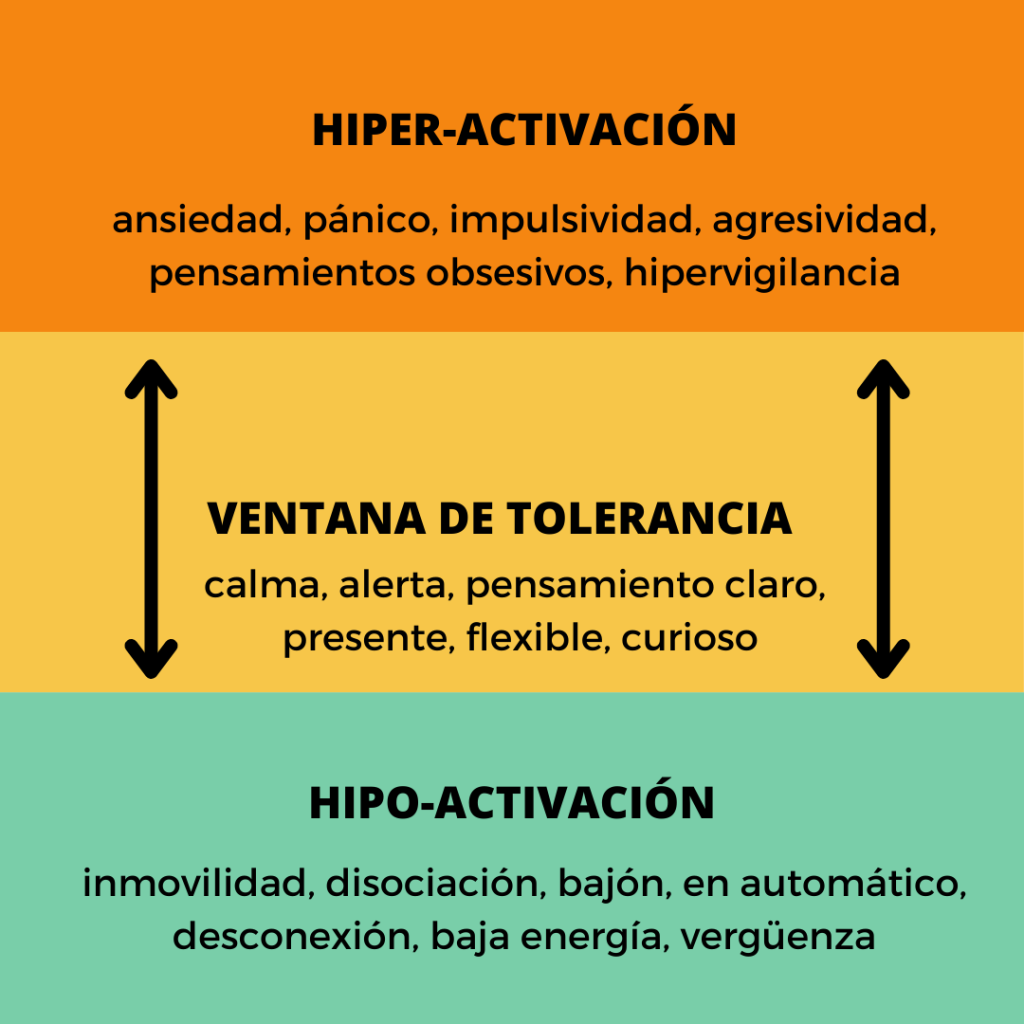

La ventana de tolerancia: entender tu capacidad de manejar el estrés

En nuestro día a día nos enfrentamos a situaciones que nos generan estrés, ansiedad o incluso bloqueo. No todas las personas reaccionamos igual: lo que para alguien puede ser un simple contratiempo, para otra persona puede vivirse como una experiencia desbordante. Una de las formas más útiles de comprender estas diferencias es a través del concepto de la ventana de tolerancia.

¿Qué es la ventana de tolerancia? 🪟

El término fue introducido por el psiquiatra Daniel Siegel y hace referencia al rango en el que nuestro sistema nervioso se siente seguro y puede funcionar de manera equilibrada. Es un concepto central en la teoría del apego y en la comprensión de la regulación emocional.

Es una metáfora neuropsicológica que describe el rango óptimo de activación fisiológica y emocional en el que una persona puede funcionar de manera equilibrada. Dentro de esta ventana:

- El sistema nervioso autónomo se encuentra regulado.

- La persona puede pensar con claridad, sentir sus emociones sin desbordarse, y responder de forma flexible a los desafíos.

- Existe un balance entre activación (energía, motivación) y calma (capacidad de descanso y conexión).

Es, en términos simples, el “espacio” en el que podemos sentir sin desbordarnos y calmarnos sin apagarnos demasiado. Y fuera de esta ventana podemos entrar en dos estados extremos: la Hiperactivación y la Hipoactivación. Siegel explica que nuestro sistema nervioso oscila entre distintos estados, y no siempre estamos dentro de la ventana:

| Estado | Descripción |

|---|---|

| Dentro de la ventana de tolerancia | Estado óptimo de regulación. Posibilidad de reflexionar, aprender, conectar y tomar decisiones. Activación fisiológica moderada: ni demasiado alto ni demasiado bajo. |

| Fuera de la ventana – Hiperactivación | El sistema nervioso simpático domina. Se siente ansiedad, pánico, ira, hipervigilancia, pensamientos acelerados. El cuerpo está en “modo lucha/huida”. |

| Fuera de la ventana – Hipoactivación | Predomina el sistema nervioso parasimpático dorsal. Se experimenta desconexión, entumecimiento, vacío, disociación, apatía. El cuerpo entra en “modo congelamiento”. |

¿Por qué es importante conocerla?

Porque nos ayuda a entender mejor nuestras reacciones. Muchas veces no es que “no sepamos controlar” una emoción, sino que nuestro sistema nervioso se ve sobrepasado y automáticamente nos saca de la ventana de tolerancia. Conocer esto nos puede permitir:

- Normalizar lo que sentimos.

- Identificar señales de desregulación.

- Empezar a trabajar en estrategias para ampliar esa ventana.

Este concepto está basado en la neurociencia interpersonal de Siegel, que integra investigación sobre el apego, desarrollo cerebral y regulación emocional. El cerebro, en particular la corteza prefrontal, actúa como regulador que ayuda a mantenernos dentro de la ventana. Se sabe que cuando las experiencias tempranas han sido seguras, la ventana suele ser más amplia; mientras que cuando ha habido experiencias adversas (trauma, negligencia, carencias), la ventana tiende a ser más estrecha y nuestra capacidad de desregularnos es mayor.

Po ejemplo, imagina a un estudiante que se va a presentar un examen. Si está dentro de la ventana de tolerancia puede que sienta unos nervios normales, pero que puede pensar y rendir en el examen de forma adecuada. Si por el contrario entra en hipoactivación, entonces se puede desconectar, sentirse vacío, y no poder lograr concentrarse. Y en tercer lugar, si entra en hiperactivación, es muy fácil que el miedo lo desborde, sienta ansiedad y preocupación excesiva y que llegue a olvidar lo que estudió.

Cómo ampliar tu ventana de tolerancia

La buena noticia es que esta ventana no es fija: puede expandirse con la práctica, el autocuidado y la terapia. Algunas estrategias útiles son:

- Ejercicios de respiración y mindfulness, que ayudan a calmar el sistema nervioso.

- Movimiento corporal consciente (caminar, estiramientos, yoga, Thai Chi).

- Terapia psicológica, como EMDR, que trabajan directamente con el cuerpo y la memoria implícita.

- Relaciones seguras: sentirnos acompañados por personas de confianza regula nuestra experiencia emocional.

Un paso hacia el autoconocimiento

Reconocer tu ventana de tolerancia es un acto de autoconciencia y cuidado. No se trata de forzarte a “ser más fuerte”, sino de aprender a escuchar a tu cuerpo y tus emociones, respetar tus límites y cultivar recursos para volver al equilibrio. En conclusión, la ventana de tolerancia de Siegel es una herramienta clínica y psicoeducativa muy útil para explicar la regulación emocional y ayudar a las personas a reconocer sus estados internos, aprender a volver al rango óptimo y ampliar progresivamente su capacidad de manejar emociones intensas.

Por último, te quiero dejar un breve ejercicio para empezar a entrenar nuestra capacidad de notar en qué estado estoy (dentro, hiper o hipoactivación) y poder regresar suavemente a la ventana de tolerancia.

🧘♂️ Ejercicio: “Chequeo de la Ventana”

1️⃣ Pausa y autoobservación

- Detente un momento y cierra los ojos (si te sientes cómodo).

- Pregúntate:

- ¿Mi respiración está rápida o lenta?

- ¿Mi cuerpo se siente tenso o apagado?

- ¿Mis pensamientos están acelerados o más bien apagados?

👉 Esto ayuda a identificar si estás dentro de la ventana, hiper (muy activado) o hipo (muy apagado).

2️⃣ Si estás en hiperactivación (ansiedad, nervios, ira…)

Prueba la respiración del cuadrado (la explico aquí): inhala contando hasta 4, una pausa de 4 segundos, exhala contando hasta 4 y una nueva pausa de 4 segundos. La exhalación más larga activa el sistema parasimpático y consigue calmar el cuerpo.

3️⃣ Si estás en hipoactivación (apatía, desconexión, vacío, bloqueo…)

Prueba la activación corporal suave:

- Frota tus manos rápidamente hasta sentir calor.

- Estírate hacia arriba como si bostezaras.

- Levántate y camina unos cuantos pasos sintiendo todo el movimiento de tu cuerpo.

4️⃣ Si estás dentro de la ventana

- Simplemente nota cómo se siente tu cuerpo en equilibrio.

- Respira de manera natural y agradécete el momento de chequeo.

- Puedes reforzar con una frase amable: “Estoy presente, puedo con esto”.

5️⃣ Cierre

- Abre los ojos lentamente.

- Identifica: ¿qué cambió en mí? ¿Me siento un poco más dentro de la ventana?

🔑 Claves del ejercicio:

- Se trata de practicar varias veces al día, no solo en los momentos difíciles o de crisis.

- Con el tiempo, se puede llegar a reconocer más rápido los estados internos y aprender a regularse mejor.

- Es importante recordar que no se trata de “quitar la emoción”, sino de volver al rango donde puedo manejarla con mayor capacidad.

👉 Si quieres profundizar más en este tema y aprender herramientas para regular tus emociones, en mi centro trabajamos con enfoques como la Terapia EMDR, mindfulness y terapia informada en Apego, que pueden ayudarte a ampliar tu ventana de tolerancia y vivir con mayor calma y seguridad.

📚 Bibliografía recomendada

- Siegel, D. J. (2012). La mente en desarrollo: Cómo interactúan las relaciones y el cerebro para modelar nuestro ser. Bilbao: Desclée de Brouwer.

- Siegel, D. J. (2010). Cerebro y mindfulness: La reflexión y la atención plena para cultivar el bienestar. Bilbao: Desclée de Brouwer.

- Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2009). El trauma y el cuerpo: Un enfoque sensoriomotor de la psicoterapia. Bilbao: Desclée de Brouwer.

- Van der Kolk, B. (2015). El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Barcelona: Paidós.

- Levine, P. (2007). Curar el trauma: Un programa pionero para restaurar la sabiduría de tu cuerpo. Barcelona: Kairós.

¿Por qué discutimos en pareja? Lo que las peleas revelan sobre nuestro apego

¿Por qué discutimos por “tonterías”? ¿Por qué uno se aleja y el otro se desespera?

En la vida adulta, nuestras relaciones de pareja activan lo que aprendimos (o no pudimos aprender) sobre vínculo, seguridad y disponibilidad emocional.

En otros post hemos hablado sobre los estilos de apego y sobre los estilos distanciante y preocupado. Y es que no discutimos solo por el móvil, por el tono de voz o por el silencio. Muchas veces discutimos porque se activan nuestras estrategias de apego, esas formas automáticas que aprendemos y desarrollamos para protegernos del miedo (a no ser vistos, amados o tenidos en cuenta…) y poder recuperar cierta seguridad en la relación. Y cuando se activan estas estrategias, empezamos a:

- tener ciertos pensamientos sobre lo que está pasando (es que no quiere estar conmigo, es que nunca me va a querer, tengo que cambiarle, no puedo dejarle solo/a…)

- nos sentimos de una determinada forma (rechazado/a, no querible, amenazado/a, culpable…)

- y nos comportamos de una cierta manera (controlando, manipulando, insultando, ignorando, amenazando, culpabilizando, huyendo…)

Y es que de estos tres aspectos de nuestro funcionamiento (Pensamientos, Emociones y Conducta), son nuestros comportamientos los verdaderos responsables de los conflictos en pareja.

🔁 Dos estilos que se buscan… y se desgastan

En muchas parejas se repite este patrón:

- Una parte necesita cercanía, hablar, resolver ya. Es el apego ansioso, que teme el abandono y busca conexión inmediata para calmar su angustia.

- La otra parte necesita espacio, silencio, huir del conflicto. Es el apego evitativo, que teme ser invadido o sentirse incompetente, y se protege con distancia.

Ambos quieren sentirse bien… pero lo hacen desde necesidades y aprendizajes opuestos.

🧠 ¿Por qué se activa esto?

Porque la pareja es uno de los contextos donde más fácilmente se reactivan las heridas tempranas de apego. Lo que aprendiste de niño sobre cómo (y si) te respondían emocionalmente, tiene mucho que ver con la manera y las estrategias de tu forma de vincularte hoy.

Todos los pensamientos, emociones y conductas que se activan cuando muestra pareja nos dispara forma parte de nuestros aprendizajes que nos han permitido sobrevivir emocionalmente durante nuestra infancia.

🧘♀️ ¿Y se puede cambiar?

Sí. Pero no desde el reproche, sino desde la comprensión y la empatía. El padre de la teoría del Apego, John Bowlby, siempre definía la felicidad de una pareja como su capacidad de resolver de forma satisfactoria los conflictos.

Por ello en terapia, trabajamos para:

- Identificar las estrategias automáticas de cada miembro de la pareja.

- Comprender lo que realmente busca cada uno (aunque no lo diga bien).

- Aprender a regularse emocionalmente y a comunicar desde la vulnerabilidad, no desde el ataque o la huida.

💬 Una relación sana no es la que nunca discute, sino la que aprende a reconocerse cuando se desregula.

Si sientes que en tu relación se repite un patrón que no te hace avanzar o equilibrar tu bienestar, desde la terapia (y la terapia de pareja) podemos ayudarte a comprenderlo, trabajarlo y construir un vínculo más seguro.

Leer más

¿Por qué reacciono así? El cuerpo tiene la respuesta

El cuerpo es sabio… y tiene muy buena memoria

A veces decimos que “el cuerpo es sabio” como si supiera cosas de las que no somos conscientes. Pero si te detienes a escucharlo de verdad, descubrirás que no es solo una frase: es una puerta.

Tu cuerpo no solo te sostiene. También te habla, te protege y muchas veces reacciona antes que tu mente.

🔸 ¿Alguna vez has sentido una opresión en el pecho sin saber por qué?

🔸 ¿O ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión difícil?

🔸 ¿Te has sorprendido evitando ciertos lugares, personas o gestos sin explicarte bien la razón?

Eso no es “casualidad”. Es memoria corporal. Y es que no solo recordamos con la mente. También lo hacemos con el cuerpo, con las emociones y con los sentidos. Hay muchas formas de memoria… y todas dejan huella. Tenemos un conjunto de memorias inconscientes denominada memoria implícita.

La memoria implícita es aquella que no necesita palabras para recordarse. Es la que guarda sensaciones, reacciones y aprendizajes corporales. No recordamos con claridad lo que pasó, pero el cuerpo sí lo siente como si siguiera ocurriendo: un sobresalto, un bloqueo, una tensión sin explicación. Esta es la memoria que suele activarse tras experiencias adversas y traumáticas, y es precisamente la que abordamos en terapia EMDR, permitiendo procesar lo que quedó atrapado sin tener que revivirlo.

Lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa

Desde la perspectiva de la terapia EMDR, entendemos que el cuerpo no solo reacciona: almacena información emocional, especialmente cuando se han vivido experiencias difíciles o traumáticas.

Cuando algo supera tu capacidad de procesarlo, el cuerpo activa recursos de defensa automáticos: tensión muscular, rigidez, bloqueo, síntomas de disociación, estado de hiperalerta…

Y si esa experiencia no se elabora, queda registrada como una huella corporal que sigue viva en el presente, influyendo en cómo piensas, sientes, decides… y vives.

¿Cómo trabajamos con esto en terapia?

No se trata solo de “hablar de lo que te pasa”, sino de escuchar al cuerpo como parte activa de tu sistema emocional.

🔹 A través de la terapia EMDR, podemos acceder a memorias no integradas que siguen activas en el cuerpo.

🔹 A su vez, prestamos atención a los gestos, posturas y sensaciones que surgen mientras se habla de un tema.

🔹 El objetivo no es forzarte a revivir nada, sino permitir que lo que estuvo congelado o bloqueado pueda liberarse, actualizarse y sentirse seguro de nuevo.

🌱 Tu cuerpo no te sabotea. Te protege como sabe.

Cuando empezamos a mirar los síntomas no como “problemas que hay que eliminar”, sino como mensajes de algo más profundo, algo cambia. El cuerpo ya no es enemigo, ni obstáculo. Se convierte en guía. La somatización es vivir en el cuerpo lo que aún no ha encontrado una salida emocional o verbal. La ansiedad puede sentirse como taquicardia, el miedo como opresión en el pecho, la tristeza como fatiga o nudos en la garganta.

El cuerpo, cuando no puede expresarse a través del lenguaje, habla a través del síntoma y ahí es entonces cuando podemos somatizar. Comprender esto no solo alivia el malestar: nos abre la puerta al autoconocimiento y a una escucha más compasiva hacia nosotros mismos.

Y es que nuestro cuerpo solo necesita ser escuchado con respeto, sin juicio… y acompañado con cuidado.

En nuestro centro, ponemos foco en ayudarte a reconectar con esa sabiduría corporal, en dar sentido a la sintomatología y a lo que aún no puedes explicar. Todo ello desde la seguridad y la presencia. Ahí empieza de verdad la integración de la información que nos permite vivir y responder desde el presente.

Leer más

Amaxofobia o fobia a conducir: cuando el miedo se queda atrapado en el cuerpo

Muchas personas experimentan ansiedad al conducir en determinadas circunstancias. Pero cuando ese miedo se vuelve paralizante, interfiere con la vida cotidiana y lleva a evitar conducir por completo, podemos estar ante una fobia a conducir, también conocida como amaxofobia.

En mi centro estamos especializados en terapia EMDR y en el tratamiento del trauma, y hemos acompañado a muchas personas que viven esta dificultad con angustia, vergüenza o frustración. Y quiero decirte algo desde el principio: esto tiene sentido, tiene origen… y lo más importante: tiene solución.

¿Qué es la fobia a conducir o amaxofobia?

La fobia a conducir no es simplemente “ponerse nervioso al volante”. Es un miedo intenso, desproporcionado y a menudo incomprendido, que puede expresarse a través de:

- Ataques de ansiedad antes o durante la conducción.

- Evitación de ciertas rutas (autopistas, túneles, puentes).

- Sensación de descontrol, mareo o despersonalización al volante.

- Pensamientos catastróficos (ej. “voy a perder el control”, “voy a provocar un accidente”).

Muchas veces este miedo aparece tras un accidente de tráfico, pero también puede originarse en otros tipos de experiencias traumáticas, incluso no relacionadas directamente con la conducción (por ejemplo, crisis de ansiedad previas, vivencias de pérdida de control, o estrés acumulado en otros contextos).

Nos encontramos muy frecuentemente en el centro con personas en donde la amaxofobia se expresa con un miedo e incapacidad de conducir por autovías o autopistas, y en cambio, no tienen apenas o ninguna dificultad de conducir por otros tipos de carreteras (secundarias, por ciudad,…) o por tramos que son muy familiares. Esta circunstancia provoca mayor incomprensión y frustración tanto en las personas que lo sufren como en su entorno, que sólo empeora la sintomatología.

Y es que, la amaxofobia es una dificultad mucho más frecuente de lo que pensamos. Según los estudios, el porcentaje de la población que muestra miedo a conducir tanto en circunstancias concretas como de manera paralizante es de un 33,3%.

¿Cómo puede ayudarte la terapia EMDR?

La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) es un enfoque terapéutico basado en el procesamiento de experiencias que quedaron atrapadas en el sistema nervioso, sin poder integrarse de forma adaptativa.

Cuando algo ha sido vivido como amenazante o abrumador, el cerebro puede “atascarse” en esa experiencia. Aunque el peligro ya no esté presente, el cuerpo sigue reaccionando como si lo estuviera. Eso es lo que ocurre muchas veces con la fobia a conducir (y con enorme mayoría de las fobias).

Con la terapia EMDR trabajamos para:

- Identificar las experiencias raíz que mantienen el miedo (a veces conscientes, a veces no).

- Acceder al recuerdo traumático en un entorno seguro, sin revivirlo, para procesarlo de forma adaptativa.

- Reforzar la sensación de control, competencia y calma al volante.

- Desactivar los “disparadores” que activan el miedo (lugares, sonidos, pensamientos).

- Incorporar recursos de autorregulación emocional y confianza en uno mismo/a.

Un proceso seguro, a tu ritmo

La terapia no consiste en exponerte de golpe al volante. El enfoque con terapia EMDR permite trabajar desde el recuerdo, las creencias y el cuerpo, sin forzar. Poco a poco, el sistema nervioso aprende que ya no está en peligro y comienza a responder de forma más tranquila y más coherente con el presente. Y así, va disminuyendo el miedo hasta mejorar, o incluso, superar esta fobia.

He visto a muchas personas recuperar la seguridad, la libertad de movimiento… y también la confianza en sí mismas. Además, en ocasiones, la fobia a conducir es solo la punta del iceberg de algo más profundo que necesita ser escuchado.

Si esto te pasa, no estás solo/a

Si conducir te genera miedo o bloqueo, no es porque seas débil ni porque “no te esfuerces”. Tu sistema está haciendo lo que aprendió para protegerte. Solo necesita una nueva forma de comprender y resolver lo que quedó atrapado.

🧠 Y por todo ello, en nuestro centro estamos para ayudarte a ser más libre.

Leer más

Redes sociales y adolescentes, ¿cómo podemos acompañarles?

Nadie duda que el acceso de nuestros adolescentes a Internet es un fenómeno totalmente asegurado, sin llegar a tener en cuenta su condición social y/o económica. Y junto a esta ventana al mundo que les permite tener una visión y un conocimiento muy distinto de otras generaciones que crecimos sin las nuevas tecnologías, no podemos olvidar que también tienen acceso a otras circunstancias no tan positivas, como son el sexting, el ciberbullying, la sextorsión, el grooming, entre otros. Por su parte, aunque a algunos padres nos cueste asumirlo, las redes sociales son las nuevas calles donde nuestros hijos se relacionan y socializan, pero las reglas han cambiado…

No voy a entrar en el debate sobre las edades recomendadas para el uso de Internet en nuestros niños y adolescentes. Si quiero insistir en que el acceso a internet en jóvenes es una auténtica responsabilidad compartida en donde la educación se constituye como la mejor herramienta para favorecer un aprendizaje y un uso saludable de Internet y las redes sociales. De hecho, somos los padres los que debemos tomar conciencia y aceptar el reto de fomentar un uso responsable de las (ya no tan) Nuevas Tecnologías.

¿Y cómo podemos hacerlo? Pues lo ideal sería un buen coctel que incluyera el establecimiento de normas y límites con un adecuado seguimiento de los hábitos de los jóvenes, un control activo de los usos potencialmente peligrosos, mantener una comunicación consciente familiar y, porque no, que los padres prediquemos con el ejemplo. No podemos olvidar incluir a los adolescentes y hacerles partícipe en la toma de decisiones familiares respecto al uso de Internet.

¿Qué factores protegen a los jóvenes del impacto de las redes sociales?

Junto a estas premisas, los investigadores en este campo nos recuerda que son igual de importantes y se consideran factores de protección: la educación en valores y el desarrollo de aspectos clave de la personalidad como la empatía, la asertividad, la autoestima, la regulación emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos. A estos factores, se recomienda sumar la potenciación de alternativas atractivas y saludables para el ocio y el tiempo libre (actividades en grupo, deportes, etc.).

El fomento de la autoestima es uno de los pilares básicos de la educación. Una autoestima positiva y realista es una estrategia eficaz para prevenir comportamientos no saludables (consumo de alcohol y otras drogas) y una apuesta segura para conseguir nuestros objetivos en la vida. Para ello debemos fomentar la aceptación y el conocimientos de sí mismos, aceptar sus aspectos positivos y negativos, ofrecerles libertad para equivocarse y evitar juicios previos, evitar hablar de sus defectos en su presencia, no quitarle importancia a lo que les hace sentir mal demostrándoles nuestro cariño tanto con palabras como con acciones y decirles lo que nos gusta de ellos sin compararles con nadie.

Por su parte, un adolescente empático y asertivo es capaz de comunicarse sin agredir, de expresar sus pensamientos e intenciones defendiendo sus intereses, saben escuchar, expresarse de manera directa, aceptando los sentimientos de los demás y saber decir “NO” sin sentirse culpables. La empatía y la asertividad consiguen que podamos negociar, dialogar y resolver problemas aceptando la existencia de distintos puntos de vista.

Para terminar, estas recomendaciones pretender permitir a nuestros jóvenes adquirir las competencias digitales necesarias para poder desenvolverse en un mundo complejo y del que va a depender en gran parte la configuración de su personalidad, y en definitiva, su presente y su futuro.

| DECÁLOGO PARA PADRES Y MADRES |

| 1. Predicar con ejemplo haciendo un uso saludable de Internet. |

| 2. Intentar no tirar de prohibición y censura. |

| 3. Evitar las amenazas y los castigos. |

| 4. Hablar claramente de las ventajas e inconvenientes de las Nuevas Tecnologías y también de sus riesgos. |

| 5. Retrasa lo más posible el primer acceso a un smartphone propio. |

| 6. Establece normas y límites consensuados para el uso de dispositivos (lugares de la casa, horarios y tiempos, etc.) |

| 7. Hay que ponerse al día en el manejo de las redes sociales para poder acompañar. |

| 8. Interésate por sus relaciones en las redes sociales y como maneja las diferentes app. |

| 9. Educar en la privacidad y en el valor de la intimidad, reflexionando sobre cada contenido que se va a compartir. |

| 10. Fomentar cada día la autoestima positiva, la empatía y la asertividad. |

Y ahora nos os perdáis este video sobre alguno de los peligros de la comunicación en redes sociales:

Bibliografía:

- Rial, A y Gómez P. (2022). Recomendaciones prácticas para fomentar un uso saludable de la Red. En Rial, A y Gómez, P. Adolescentes e internet: claves para entender y prevenir. Consejo General de Psicología de España.

- Siegel, D. (2013). Tormenta cerebral: El poder y el propósito del cerebro adolescente. Editorial Alba.

Vapeo: todo lo que deberías saber

En los últimos años, el vapeo ha ganado una increíble popularidad, especialmente entre los jóvenes. Como psicólogo sanitario, me preocupa profundamente esta tendencia y sus implicaciones para la salud mental y física de nuestra comunidad.

¿Qué es el vapeo?

El vapeo implica inhalar un aerosol producido por un dispositivo electrónico que calienta un líquido, comúnmente conocido como “e-líquido”. Este líquido suele contener nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas. A diferencia de los cigarrillos tradicionales, los vapeadores no queman tabaco, lo que ha llevado a la percepción errónea de que son una alternativa más segura. El vapeo supera ya al tabaco en los jóvenes, que lo han probado un 32% frente a un 15% respectivamente (según un informe de la OMS).

Riesgos para la salud física

Aunque el vapeo se promociona como una opción menos dañina que fumar, estudios recientes han demostrado que no está exento de riesgos:

- Daño pulmonar: El vapeo puede causar lesiones pulmonares agudas, como la EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de productos de vapeo), que puede ser potencialmente mortal.

- Sustancias químicas nocivas: El aerosol del vapeo contiene compuestos como el diacetilo, asociado con enfermedades pulmonares graves, y metales pesados que pueden ser tóxicos.

- Riesgo cardiovascular: El consumo de nicotina a través del vapeo puede aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, elevando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Impacto en la salud mental

La nicotina es una sustancia altamente adictiva que puede afectar el desarrollo cerebral en adolescentes y jóvenes adultos, aumentando la susceptibilidad a trastornos de ansiedad, depresión e irritabilidad.

El atractivo para los jóvenes

Los sabores dulces y frutales, junto con el diseño moderno de los dispositivos de vapeo, han hecho que estos productos sean especialmente atractivos para los adolescentes. Según datos recientes, en España más del 50% de los jóvenes entre 14 y 18 años han probado el vapeo.

¿Es el vapeo una puerta de entrada al tabaquismo?

Contrario a la creencia popular, el vapeo no siempre ayuda a dejar de fumar. De hecho, muchos jóvenes que comienzan a vapear terminan consumiendo cigarrillos tradicionales, incrementando su exposición a sustancias nocivas. El vapeo no es una alternativa segura al tabaquismo, siendo sus riesgos para la salud física y mental muy significativos, especialmente para los jóvenes. Es crucial estar informados y tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud y la de nuestros hijos.

👨👩👧👦 Recomendaciones para madres y padres: cómo prevenir el uso de vapeo en adolescentes

Dado que los padres podemos sentirnos confundidos y preocupados ante la expansión del uso del vapeo, estas pautas pueden ayudarnos a actuar con más claridad y firmeza:

1. Infórmate antes de hablar

Conoce los riesgos reales del vapeo (más allá de los mitos) para poder hablar con tu hijo/a desde un lugar informado, sin alarmismo pero con firmeza.

2. Habla con claridad, sin juzgar

Abre un diálogo respetuoso. Pregunta qué saben, qué opinan y si han estado expuestos al vapeo en su entorno. Escucha antes de corregir, y evita sermonear:

- “¿Tú qué piensas del vapeo?” es mejor inicio que “¡Ni se te ocurra vapear!”.

3. Refuerza su capacidad crítica

Los/as adolescentes necesitan aprender a decir que no, incluso cuando el grupo lo promueve. Ayúdales a pensar por sí mismos/as:

- “¿Qué ganan las marcas con que creas que el vapeo no hace daño?”

4. Da ejemplo con tus hábitos

Si tú o alguien en casa fuma o vapea, intenta mostrar también los esfuerzos de autocuidado o cambio. Predicar con el ejemplo es más eficaz que imponer.

5. Ofrece tu apoyo, no castigos

Si descubres que ha probado el vapeo, céntrate en entender el motivo. ¿Lo hizo por presión? ¿Por ansiedad? ¿Por curiosidad? Aprovecha para acompañar, no solo controlar.

6. Consulta con profesionales si lo necesitas

Si notas que tu hijo/a vapea con frecuencia, presenta cambios de humor, ansiedad o aislamiento, es buena idea consultar con un psicólogo. A veces el vapeo no es el problema, sino la forma de calmar otro malestar más profundo. Si tú o alguien que conoces está considerando dejar de vapear o necesita apoyo, no dudes en buscar ayuda profesional. Desde el Centro de Psicología Víctor Cerón podemos ayudarte a ello, por lo que dejo el enlace a nuestra página de citas.

Bibliografía

- Informe sobre los cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia disponible y regulación. (2022). Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/tabaco/profesionales/docs/InformeCigarrilloselectronicos.pdf

- Informe de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (2024). https://neumoped.org/vapeo-que-hay-que-saber/

¿Tu pareja te suma o te resta? 3 claves para reflexionar sobre tu relación

Las relaciones de pareja nos transforman. Nos acompañan, nos desafían, nos exigen, nos hacen disfrutar… A veces, con el paso del tiempo, dejamos de hacernos preguntas fundamentales: ¿esta relación me hace bien?, ¿me ayuda a crecer?, ¿me siento libre de ser quien soy?.

Ya publicamos recientemente un post sobre los pasos a seguir para construir una relación de pareja sana. En esta ocasión, vamos a intentar sintetizar las tres claves profundas que pueden ayudarte a reflexionar desde una mirada cuidadosa y honesta.

1. ¿Me siento seguro y libre en esta relación?

Una relación sana debería ser un espacio donde podamos mostrarnos auténticos. No se trata de estar siempre de acuerdo ni de evitar los conflictos, sino de sentirnos escuchados, validados y respetados incluso en la diferencia.

Para chequear la situación puedes plantearte estas cuestiones:

- ¿Puedo ser yo mismo/a sin miedo a la crítica o al rechazo?

- ¿Siento que tengo voz, que mi opinión cuenta?

- ¿Podría confiar plenamente en mi pareja para cuidar de alguien que amo profundamente?

La libertad emocional y la confianza profunda son pilares de los vínculos seguros. Si estás constantemente midiendo tus palabras o caminando sobre un campo de minas, es posible que estés más enfocado/a en sobrevivir que en compartir.

2. ¿Estoy aquí por amor o por miedo?

Muchas relaciones persisten por costumbre, inercia o temor a la soledad. No hay nada “malo” en sentir miedo, pero conviene preguntarse si ese es el principal motor del vínculo.

Que te puedes responder a estas preguntas:

- ¿Elijo seguir aquí porque amo y admiro a esta persona?

- ¿O porque temo enfrentar la vida sin ella?

- ¿Sigo sintiéndome emocionalmente conectado/a o solo me quedo por compromiso o rutina?

El amor saludable implica elección, no resignación. Estar en pareja no debería ser una forma de huir de nosotros mismos, sino una manera de compartir lo que somos.

3. ¿Esta relación me ayuda a crecer?

Una buena relación no es solo refugio; también es impulso. La pareja puede ser un espacio donde nos sentimos acompañados para alcanzar nuestras metas, evolucionar como personas y superar nuestros propios límites.

Pregúntate:

- ¿Mi pareja celebra mis logros o los minimiza?

- ¿Siento que puedo avanzar en mi vida personal y profesional sin que eso genere tensión o competencia?

- ¿Cómo me siento después de pasar tiempo con ella: ¿más vital, más liviano… o más drenado y desconectado?

Nadie debería apagarse para sostener una relación. El amor que hace bien es el que ilumina sin quemar.

💬 Reflexión final

Estas preguntas no buscan generar culpa ni sentencias definitivas. Más bien, son una invitación a parar, observar y escuchar lo que tu cuerpo y tu mente llevan tiempo queriendo decirte.

Si al leer esto algo se ha movido en ti, tal vez sea un buen momento para hablarlo. Contigo mismo, con tu pareja, con alguna amistad de confianza… o con un profesional que te ayude a poner palabras y claridad a lo que estás sintiendo.

En mi centro de psicología, acompaño a personas y parejas que están transitando dudas, transiciones o crisis vinculares. Si sientes que necesitas apoyo para comprender mejor tu relación —o a ti dentro de ella—, estamos aquí para ayudarte.

Leer más

Deja un comentario