¿Qué es la terapia EMDR?

El trauma es una experiencia que puede dejar una huella profunda en nuestra mente y nuestro cuerpo. Para muchas personas, superar un evento traumático puede ser un proceso difícil, ya que los recuerdos dolorosos pueden reaparecer de manera intrusiva, generando ansiedad, miedo o angustia.

La terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) es un enfoque innovador que ha demostrado ser altamente efectivo para tratar el trauma y el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Este tratamiento permite procesar recuerdos dolorosos de manera más saludable y reducir su impacto emocional.

En este artículo, exploraremos qué es la terapia EMDR, cómo funciona y en qué casos puede ser útil.

¿Qué es la terapia EMDR?

La terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) es una técnica psicoterapéutica desarrollada en la década de 1980 por la psicóloga Francine Shapiro. El objetivo de esta terapia es ayudar a las personas a procesar recuerdos traumáticos que han quedado almacenados de forma disfuncional en el cerebro. A través de la estimulación bilateral, como el movimiento ocular, el tapping (golpeteo rítmico) o los sonidos alternos, la terapia EMDR permite que el cerebro reorganice la información y disminuya la carga emocional negativa asociada a las memorias traumáticas.

La particularidad de la terapia EMDR es que no se basa en hablar extensamente sobre el trauma, sino en permitir que el cerebro reprocese la experiencia de manera más adaptativa.

¿Cómo funciona la terapia EMDR?

Cuando una persona experimenta un evento traumático, el cerebro puede tener dificultades para procesarlo adecuadamente. En lugar de almacenar el recuerdo como parte del pasado, la memoria traumática puede quedar atrapada en el sistema nervioso en su forma original, con las mismas emociones, pensamientos y sensaciones físicas del momento en que ocurrió el evento. La terapia EMDR ayuda a “liberar” estos recuerdos bloqueados y a integrarlos de manera más saludable.

1. Modelo del Procesamiento Adaptativo de la Información (PAI)

La terapia EMDR se basa en el principio de que el cerebro tiene un sistema natural de procesamiento de información que, en condiciones normales, permite integrar recuerdos de manera saludable. Sin embargo, cuando ocurre un trauma, este sistema se bloquea y los recuerdos quedan sin procesar, generando síntomas como:

- Flashbacks o recuerdos intrusivos del evento.

- Pesadillas recurrentes.

- Hipervigilancia o sensación de peligro constante.

- Ansiedad intensa al recordar el trauma.

La terapia EMDR ayuda a desbloquear el sistema de procesamiento de información, permitiendo que el cerebro procese el recuerdo de forma más adaptativa.

2. La estimulación bilateral

Uno de los elementos clave de la terapia EMDR es la estimulación bilateral, que puede realizarse de varias formas:

- Movimientos oculares guiados por el terapeuta.

- Sonidos alternos en cada oído.

- Golpeteos rítmicos en las manos o los hombros.

Esta estimulación permite que el cerebro acceda al recuerdo traumático sin que la persona se sienta abrumada, facilitando su procesamiento y disminuyendo su carga emocional.

Fases de la terapia EMDR

El tratamiento EMDR sigue un protocolo estructurado de ocho fases, diseñado para ayudar al paciente a procesar los recuerdos de manera segura y efectiva.

1. Evaluación del historial del paciente

El terapeuta recopila información sobre la historia del paciente, identificando eventos traumáticos o recuerdos que generan malestar. También se establecen metas terapéuticas.

2. Preparación y psicoeducación

El terapeuta explica cómo funciona la terapia EMDR y enseña técnicas de regulación emocional para que el paciente pueda manejar cualquier malestar que surja durante el proceso.

3. Evaluación del recuerdo traumático

Se identifican los elementos clave del recuerdo a trabajar, incluyendo:

- La imagen más perturbadora del evento.

- Las emociones y sensaciones físicas asociadas.

- Las creencias negativas sobre sí mismo derivadas del trauma.

4. Desensibilización

A través de la estimulación bilateral, el paciente comienza a procesar el recuerdo. A medida que avanza la sesión, la intensidad emocional del recuerdo tiende a disminuir.

5. Instalación de creencias positivas

Una vez que el recuerdo ha sido desensibilizado, el terapeuta ayuda al paciente a reemplazar las creencias negativas con pensamientos más adaptativos y realistas.

6. Escaneo corporal

Se verifica si el recuerdo aún genera malestar físico y se utilizan técnicas para liberar la tensión acumulada en el cuerpo.

7. Cierre de la sesión

El terapeuta ayuda al paciente a volver al presente y a asegurarse de que se sienta estable antes de finalizar la sesión.

8. Reevaluación

En sesiones posteriores, se revisa el progreso y se trabaja en otros recuerdos que puedan estar relacionados con el trauma.

¿En qué casos se utiliza la terapia EMDR?

La terapia EMDR es especialmente eficaz para tratar el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), pero también se ha utilizado con éxito en una variedad de problemas psicológicos, incluyendo:

- Ansiedad y ataques de pánico.

- Depresión.

- Trastornos disociativos.

- Fobias y miedos intensos.

- Estrés crónico.

- Duelo y pérdidas.

- Adicciones.

- Abuso emocional, físico o sexual.

La terapia EMDR permite trabajar tanto con traumas recientes como con eventos traumáticos ocurridos en la infancia que siguen afectando la vida presente.

Beneficios de la terapia EMDR

La terapia EMDR ofrece múltiples beneficios, entre ellos:

1. Procesamiento más rápido del trauma

A diferencia de otras terapias que requieren meses o años para abordar un trauma, la terapia EMDR puede generar mejoras significativas en pocas sesiones.

2. Reducción de síntomas sin necesidad de verbalizar el trauma

Muchas personas evitan la terapia porque no quieren revivir su trauma. Con la terapia EMDR, no es necesario hablar en detalle sobre el evento traumático para procesarlo.

3. Mejora en la regulación emocional

La terapia EMDR ayuda a reducir la reactividad emocional y a recuperar una sensación de seguridad y control sobre la propia vida.

4. Restauración de la autoestima

Al procesar recuerdos dolorosos y reemplazar creencias negativas por pensamientos más adaptativos, la terapia EMDR fortalece la confianza en uno mismo.

5. Aplicación en niños y adultos

La terapia EMDR es una terapia versátil que puede adaptarse a distintas edades y necesidades.

¿Cómo saber si el EMDR es adecuado para mí?

La terapia EMDR puede ser una opción si:

- Sientes que un recuerdo traumático sigue afectando tu vida diaria.

- Experimentas ansiedad, flashbacks o evitación de situaciones que te recuerdan el trauma.

- Tienes dificultad para superar una experiencia dolorosa del pasado.

- Quieres una terapia efectiva sin necesidad de hablar en profundidad sobre el trauma.

Es importante acudir a un terapeuta EMDR acreditado por la Asociación EMDR para asegurar un tratamiento adecuado y seguro. Todos los terapeutas pasamos por un proceso de formación estructurado y exigente que permite mantener niveles de excelencia e integridad en la práctica.

Conclusión: La terapia EMDR como herramienta de sanación

El trauma puede dejar una marca profunda en la mente, pero no tiene por qué definir nuestra vida. La terapia EMDR ha demostrado ser una herramienta eficaz para procesar recuerdos dolorosos y recuperar el bienestar emocional. A través de su enfoque basado en la estimulación bilateral, la terapia EMDR permite que el cerebro procese la información de manera saludable, ayudando a reducir el miedo, la ansiedad y la angustia asociada al trauma.

Si sientes que un evento pasado sigue afectando tu presente, buscar apoyo terapéutico puede ser el primer paso para sanar. Con el tratamiento adecuado, es posible liberarse del peso del trauma y construir una vida con mayor tranquilidad y bienestar.

Leer más

Duelo por fallecimiento: ¿qué ocurre cuando perdemos a un ser querido?

La muerte de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos atravesar. La pérdida nos confronta con el vacío, la ausencia y el desafío de seguir adelante sin esa persona que formaba parte de nuestra vida. El duelo es un proceso natural de adaptación a la pérdida, pero no todas las personas lo experimentan de la misma manera. Algunos lo enfrentan con tristeza profunda, otros con enojo o confusión, y hay quienes pueden sentirse en estado de shock.

En este artículo, exploraremos qué ocurre en nuestra mente y cuerpo cuando perdemos a un ser querido, las fases del duelo y cómo podemos afrontarlo de la manera más saludable posible.

¿Qué es el duelo y por qué es tan doloroso?

El duelo es la respuesta emocional, psicológica y física que experimentamos ante la pérdida de alguien significativo. No solo implica la tristeza por la ausencia, sino también una profunda reestructuración interna.

Factores que hacen que el duelo sea tan difícil:

- Vínculo emocional fuerte: Cuanto más cercana era la persona, más impacto tiene su pérdida.

- La repentina o inesperada muerte: Cuando la muerte ocurre sin previo aviso, el shock y la incredulidad pueden ser mayores.

- El tipo de relación: Pérdidas de padres, hijos o parejas suelen ser más difíciles de superar.

- Circunstancias de la muerte: Accidentes, suicidios o enfermedades largas pueden influir en cómo procesamos el duelo.

El duelo no es simplemente una “tristeza pasajera”, sino un proceso profundo que afecta nuestra mente, emociones y cuerpo.

Cambios emocionales y psicológicos tras la pérdida

Cuando perdemos a alguien, nuestro cerebro y sistema emocional entran en una fase de adaptación a la nueva realidad.

1. Desregulación emocional

Es común sentir una montaña rusa de emociones: tristeza, enojo, culpa, alivio (si la persona sufría una enfermedad), desesperanza y hasta confusión. Algunas personas experimentan sentimientos de vacío y un profundo desgano hacia la vida cotidiana.

2. Alteraciones en la memoria y concentración

El duelo puede afectar la memoria y la capacidad de concentración. Muchas personas sienten que están “en una nube” o que no pueden enfocarse en tareas simples. Esto ocurre porque el cerebro está gastando mucha energía en procesar la pérdida y adaptarse a la ausencia de la persona fallecida.

3. Sentimientos de culpa y preguntas sin respuesta

Es común que la mente busque razones o intente darle sentido a la pérdida con pensamientos como:

- “Si hubiera estado allí, podría haberlo evitado.”

- “Debería haberle dicho cuánto lo quería.”

- “¿Por qué a él/ella y no a otra persona?”

Estos pensamientos pueden generar culpa o una sensación de injusticia ante la pérdida.

¿Cómo afecta el duelo al cuerpo?

El duelo no solo se siente a nivel emocional, sino que también impacta físicamente. Algunas reacciones comunes incluyen:

- Fatiga extrema: La tristeza y el esfuerzo mental pueden causar agotamiento.

- Cambios en el apetito: Algunas personas pierden el interés por la comida, mientras que otras comen en exceso como forma de consuelo.

- Problemas de sueño: Insomnio, pesadillas o un sueño interrumpido son frecuentes.

- Dolor físico: El estrés emocional puede manifestarse en dolores musculares, tensión en el pecho y migrañas.

El cuerpo reacciona a la pérdida porque el duelo activa el sistema de estrés, liberando cortisol y otras sustancias que pueden afectar la salud.

Fases del duelo: ¿Cómo procesamos la pérdida?

El duelo no es un proceso lineal, pero generalmente atraviesa diferentes fases. Elisabeth Kübler-Ross propuso cinco etapas del duelo:

1. Negación

En esta fase, la mente se resiste a aceptar la realidad de la pérdida. Se puede sentir incredulidad o la sensación de que la persona sigue viva de alguna manera.

Ejemplo: Seguir esperando ver a la persona entrar por la puerta o escuchar su voz.

2. Ira

Cuando la negación empieza a desaparecer, puede surgir el enojo. La persona busca culpables o siente frustración por la injusticia de la muerte.

Ejemplo: “¿Por qué tuvo que morir él/ella y no alguien más?”

3. Negociación

Es la etapa en la que la persona intenta encontrar explicaciones o imaginar escenarios alternativos. Puede involucrar pensamientos como:

- “Si hubiera hecho algo diferente, tal vez seguiría aquí.”

- “Si hubiera ido al médico antes, podría haber sobrevivido.”

4. Depresión

En esta fase, la tristeza y el vacío se hacen más profundos. Es el momento en el que se asume la magnitud de la pérdida.

Los síntomas pueden incluir aislamiento, llanto frecuente, pérdida de interés en actividades y sensación de desesperanza.

5. Aceptación

Finalmente, la persona comienza a aceptar la pérdida y encuentra maneras de seguir adelante sin olvidar a su ser querido.

Aceptar no significa olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia y darle un nuevo significado a la vida.

Cómo afrontar el duelo de manera saludable

No hay una “fórmula mágica” para superar el duelo, pero hay estrategias que pueden ayudar a transitarlo con mayor equilibrio.

Permitirnos sentir el dolor

Evitar o reprimir las emociones solo prolonga el sufrimiento. Es normal llorar, sentirse triste o incluso enojado.

Permitirse vivir estas emociones es parte del proceso de sanación.

Hablar sobre la pérdida

Expresar lo que sentimos con amigos, familiares o un terapeuta ayuda a aliviar la carga emocional.

Si no es fácil hablar, escribir en un diario sobre lo que se siente también puede ser útil.

Mantenerse conectado con el entorno

El duelo puede generar el deseo de aislarse, pero mantener la conexión con otras personas es fundamental.

A veces, simplemente compartir un café o salir a caminar con un ser querido puede ayudar a aliviar la tristeza.

Cuidar el bienestar físico

El duelo afecta el cuerpo, por lo que es importante:

- Dormir lo suficiente.

- Comer de manera equilibrada.

- Realizar actividad física para liberar tensión.

Crear un ritual de despedida

Honrar la memoria de la persona fallecida a través de un ritual simbólico (como escribirle una carta, plantar un árbol en su honor o dedicarle una oración) puede ayudar a cerrar el ciclo de duelo.

Buscar ayuda profesional si es necesario

Si el dolor es demasiado intenso y afecta la vida diaria durante mucho tiempo, acudir a un terapeuta especializado en duelo puede ser de gran ayuda.

Conclusión: El duelo es un proceso de transformación

Perder a un ser querido es una de las experiencias más difíciles que podemos enfrentar, pero el duelo es un proceso natural que nos permite adaptarnos a la nueva realidad. Aunque el dolor nunca desaparece por completo, con el tiempo aprendemos a convivir con la ausencia y a encontrar formas de recordar a nuestros seres queridos con amor en lugar de sufrimiento.

Cada persona vive el duelo de manera única y a su propio ritmo. Lo importante es permitirse sentir, buscar apoyo y encontrar maneras saludables de seguir adelante. El amor que sentimos por quienes hemos perdido no desaparece con su muerte, sino que se transforma en un recuerdo eterno dentro de nosotros.

Bibliografía recomendada sobre duelo

Leer más

¿Controlo mis emociones o son ellas las que me controlan?

Las emociones forman parte de nuestra vida diaria. Nos afectan en la toma de decisiones, en nuestras relaciones y en la manera en que interpretamos el mundo. Sin embargo, muchas veces sentimos que nuestras emociones nos dominan y nos llevan a actuar de formas que después lamentamos. ¿Podemos realmente controlar nuestras emociones, o son ellas las que nos controlan?

Qué son las emociones y cómo influyen en nosotros

Las emociones son respuestas automáticas de nuestro organismo ante distintos estímulos. Surgen como una reacción a situaciones que percibimos como placenteras o amenazantes. Estas respuestas tienen un componente fisiológico (cambios en la frecuencia cardiaca, sudoración), un componente cognitivo (pensamientos y creencias) y un componente conductual (acciones que realizamos en consecuencia).

El psicólogo Paul Ekman identificó seis emociones básicas universales:

- Alegría

- Tristeza

- Miedo

- Ira

- Asco

- Sorpresa

Cada una de ellas cumple una función adaptativa. El miedo nos ayuda a evitar peligros, la ira nos impulsa a defendernos, la tristeza nos permite reflexionar y recibir apoyo social. Aunque las emociones son automáticas, la manera en que las gestionamos puede marcar la diferencia entre sentirnos abrumados o tener el control.

¿Podemos controlar nuestras emociones?

Es un error pensar que podemos eliminar o suprimir las emociones. No podemos evitar sentir, pero sí podemos aprender a gestionarlas de una manera saludable. Daniel Goleman, en su teoría de la inteligencia emocional, señala que el verdadero control emocional no significa reprimir lo que sentimos, sino comprender nuestras emociones y responder a ellas de manera consciente.

La autorregulación emocional implica:

- Identificar qué estamos sintiendo.

- Entender el origen de la emoción.

- Elegir una respuesta adecuada en lugar de reaccionar de forma impulsiva.

Cuando no regulamos nuestras emociones, pueden tomar el control de nuestra conducta. Un acceso de ira puede llevarnos a decir cosas hirientes, mientras que la ansiedad puede paralizarnos. Aprender a gestionar nuestras emociones nos permite actuar de forma más racional y evitar consecuencias negativas.

Factores que influyen en la regulación emocional

La capacidad para manejar nuestras emociones depende de varios factores:

Biología y neurociencia

El cerebro juega un papel clave en nuestras respuestas emocionales. La amígdala, una estructura del sistema límbico, es responsable de procesar las emociones, especialmente el miedo y la ira. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala se activa antes de que la corteza prefrontal (responsable del pensamiento racional) pueda evaluar la situación. Esto explica por qué a veces reaccionamos de manera impulsiva antes de pensar.

Experiencias pasadas

Nuestra historia personal moldea la forma en que gestionamos nuestras emociones. Si hemos crecido en un entorno donde se reprimían los sentimientos, es posible que nos cueste expresarlos. Por el contrario, si hemos vivido en un ambiente con una alta carga emocional, podríamos ser más reactivos.

Sistemas de creencias y pensamientos

Las interpretaciones que hacemos de las situaciones también afectan nuestras emociones. Un mismo hecho puede generar diferentes respuestas según nuestra perspectiva. Por ejemplo, si alguien no nos saluda, podríamos pensar que nos ignora a propósito y sentir enojo, o podríamos considerar que está distraído y no darle importancia.

Hábitos y estrategias de afrontamiento

La forma en que manejamos el estrés y las dificultades también influye en nuestra regulación emocional. Estrategias como la respiración consciente, la meditación o el ejercicio pueden ayudarnos a responder de manera más serena ante los desafíos.

Estrategias para gestionar las emociones

Regular nuestras emociones no significa reprimirlas, sino aprender a canalizarlas de una manera constructiva. Algunas estrategias que pueden ayudarnos incluyen:

- Practicar la autoconciencia: Tomarnos un momento para identificar qué estamos sintiendo antes de reaccionar.

- Cuestionar nuestros pensamientos: Preguntarnos si nuestra interpretación de la situación es realista o si estamos sobredimensionándola.

- Técnicas de regulación emocional: Respiración profunda, mindfulness y meditación ayudan a calmar la mente.

- Expresar las emociones de manera adecuada: Hablar sobre lo que sentimos con alguien de confianza puede ayudarnos a procesar nuestras emociones.

- Cuidar el cuerpo: Dormir bien, alimentarnos de forma saludable y hacer ejercicio tienen un impacto positivo en nuestra estabilidad emocional.

- Buscar ayuda profesional: Si sentimos que nuestras emociones nos desbordan constantemente, acudir a un psicólogo puede ser una gran herramienta para aprender a gestionarlas.

Lo que ayuda y no ayuda cuando estamos en duelo

El duelo es un proceso inevitable cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido. Sin embargo, cada persona lo vive de manera diferente, dependiendo de su historia, sus creencias y el tipo de vínculo que tenía con la persona fallecida.

Afrontar el duelo puede ser un desafío emocional y físico. Algunas estrategias pueden ayudarnos a transitarlo de manera más saludable, mientras que ciertos comportamientos o actitudes pueden prolongar el dolor o dificultar la adaptación a la nueva realidad.

En este artículo exploraremos qué cosas pueden ayudar a procesar el duelo y cuáles, por el contrario, pueden ser perjudiciales.

¿Qué es el duelo y por qué es importante vivirlo?

El duelo es el proceso de adaptación emocional, psicológica y física que ocurre tras la pérdida de un ser querido. No es solo tristeza, sino una transformación interna que nos obliga a reorganizar nuestra vida sin la presencia de esa persona.

Importancia de vivir el duelo de manera saludable

- Permite aceptar la pérdida y darle un nuevo significado.

- Ayuda a canalizar las emociones de manera adecuada.

- Facilita la reconstrucción de la identidad después de la pérdida.

- Previene el duelo complicado o patologías asociadas, como la depresión.

Aunque el duelo es doloroso, es un proceso necesario que nos ayuda a sanar y seguir adelante.

¿Qué ayuda cuando estamos en duelo?

No hay un manual exacto para atravesar el duelo, pero hay estrategias que pueden hacer que el proceso sea más llevadero.

Permitirnos sentir y expresar las emociones

Una de las cosas más importantes en el duelo es no reprimir lo que sentimos. Es normal experimentar tristeza, rabia, culpa o incluso alivio en algunos casos.

Formas de expresar el dolor de manera saludable:

- Llorar cuando lo necesitemos, sin juzgarnos por ello.

- Escribir en un diario sobre nuestras emociones.

- Hablar con amigos o familiares sobre lo que estamos sintiendo.

El duelo no tiene un tiempo establecido, por lo que debemos respetar nuestro ritmo sin presionarnos para “superarlo” rápidamente.

Buscar apoyo social

El aislamiento puede hacer que el duelo se vuelva más difícil. Contar con una red de apoyo es clave para transitar la pérdida.

Formas de buscar apoyo:

- Hablar con personas cercanas que nos brinden comprensión.

- Participar en grupos de apoyo para personas en duelo.

- Acudir a terapia si sentimos que el dolor es abrumador.

Compartir el duelo con otros no elimina la tristeza, pero nos ayuda a sentirnos menos solos en el proceso.

Mantener una rutina y hábitos saludables

Cuando perdemos a alguien, es fácil descuidar nuestra alimentación, sueño o actividades diarias. Sin embargo, mantener una rutina básica nos ayuda a recuperar el equilibrio.

Hábitos que pueden ayudar:

- Dormir suficiente para evitar el agotamiento emocional.

- Comer de manera equilibrada, aunque no tengamos mucho apetito.

- Realizar actividad física para liberar tensión y mejorar el estado de ánimo.

Aunque al principio cueste, mantenernos activos nos ayuda a evitar caer en una espiral de tristeza y apatía.

Honrar la memoria del ser querido

Recordar a la persona fallecida no significa quedarnos atrapados en el pasado. Podemos encontrar formas de honrar su legado sin que el recuerdo nos cause dolor extremo.

Algunas formas de hacerlo:

- Crear un álbum de fotos o recuerdos.

- Escribirle una carta expresando lo que sentimos.

- Realizar un acto simbólico en su honor, como plantar un árbol o hacer una donación a una causa que le importaba.

Honrar a nuestros seres queridos nos ayuda a mantener su presencia en nuestra vida de una manera saludable.

Ser pacientes con nosotros mismos

El duelo no es lineal. Habrá días en los que nos sintamos mejor y otros en los que el dolor regrese con intensidad.

Es importante recordar que:

- No hay un tiempo exacto para “superar” el duelo.

- No todas las personas viven el duelo de la misma manera.

- Es normal sentirnos bien en algunos momentos y tristes en otros.

La autocompasión es clave para transitar el duelo sin presionarnos ni juzgarnos.

¿Qué no ayuda cuando estamos en duelo?

Así como hay estrategias que facilitan el duelo, también existen actitudes o comportamientos que pueden dificultarlo y prolongar el sufrimiento.

Reprimir o evitar las emociones

Algunas personas intentan evitar el dolor distrayéndose con trabajo, actividades constantes o incluso evitando hablar de la persona fallecida.

Si bien distraerse puede ser útil en ciertos momentos, ignorar completamente el duelo puede generar problemas a largo plazo, como ansiedad, depresión o enfermedades psicosomáticas.

Es fundamental encontrar un equilibrio entre seguir con la vida y permitirse sentir la pérdida.

Aislarse completamente

El aislamiento social puede intensificar el dolor del duelo. Algunas personas se alejan de amigos y familiares porque sienten que “nadie puede entender su dolor”.

Sin embargo, el apoyo emocional es clave en el proceso de sanación. Hablar con otros, incluso si no decimos mucho, nos ayuda a sentirnos acompañados en el duelo.

Idealizar o minimizar la pérdida

Dos actitudes extremas pueden dificultar el duelo:

- Idealizar a la persona fallecida: Recordarla como “perfecta” y sentir que la vida no tiene sentido sin ella.

- Minimizar la pérdida: Actuar como si no hubiera pasado nada o convencernos de que “no deberíamos estar tristes”.

Ambos extremos nos impiden procesar el duelo de manera saludable. Es importante recordar a la persona con amor, pero sin quedarnos atrapados en la idealización o la negación.

Sentirse culpable por seguir adelante

Muchas personas experimentan culpa cuando empiezan a sentir alegría después de una pérdida. Pueden pensar cosas como:

- “Si sonrío, significa que ya lo olvidé.”

- “No debería disfrutar la vida sin esa persona.”

Sin embargo, superar el duelo no significa olvidar al ser querido, sino aprender a vivir con su ausencia de una manera que nos permita seguir adelante.

Abusar de sustancias o conductas de evasión

El consumo de alcohol, drogas o cualquier otra forma de evasión puede parecer un escape temporal, pero en realidad solo pospone el duelo y puede generar nuevos problemas emocionales.

Es importante enfrentar la pérdida de manera consciente en lugar de adormecer el dolor con sustancias o conductas autodestructivas.

Cuándo buscar ayuda profesional

Si bien el duelo es un proceso natural, en algunos casos puede volverse complicado o patológico.

Algunas señales de que es recomendable acudir a terapia incluyen:

- Sentir que el dolor no disminuye con el tiempo.

- Dificultad extrema para realizar actividades diarias.

- Pensamientos recurrentes de culpa o desesperanza.

- Sentimientos de inutilidad o falta de propósito en la vida.

Un profesional puede ayudar a procesar el duelo de manera más saludable y brindar herramientas para afrontar la pérdida.

Conclusión: El duelo es un camino, no un destino

Perder a un ser querido es una de las experiencias más difíciles que podemos vivir, pero con el tiempo y el apoyo adecuado, es posible encontrar paz y resignificación. El duelo no es olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia de una manera que nos permita seguir adelante.

Cada persona atraviesa este proceso a su propio ritmo, y lo más importante es ser compasivos con nosotros mismos y permitirnos sentir sin culpa ni presión.

Recordar a quienes amamos con cariño y gratitud es la mejor forma de honrar su legado y mantener su presencia en nuestra vida de una manera saludable.

Bibliografía recomendada sobre duelo

Leer más

Todo lo que hay que saber sobre el mindfulness

En un mundo cada vez más acelerado, donde el estrés y la ansiedad forman parte del día a día de muchas personas, el mindfulness se ha convertido en una herramienta fundamental para encontrar equilibrio y bienestar. Pero, ¿qué es exactamente el mindfulness y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria?

En este artículo exploraremos en profundidad su significado, beneficios y cómo ponerlo en práctica.

¿Qué es el mindfulness?

El mindfulness, o atención plena, es una práctica basada en la concentración intencional en el momento presente, sin juzgar los pensamientos o emociones que surgen. Se trata de aceptar lo que ocurre en nuestra mente y nuestro entorno con una actitud de apertura y curiosidad.

Aunque el mindfulness tiene sus raíces en las tradiciones budistas, su aplicación en la psicología moderna se debe principalmente a Jon Kabat-Zinn, quien desarrolló el programa de Reducción del Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) en la Universidad de Massachusetts. Desde entonces, ha sido ampliamente estudiado y adoptado en diversos ámbitos, incluyendo la salud mental, la educación y el mundo empresarial.

Beneficios del mindfulness

Diversos estudios han demostrado que la práctica regular del mindfulness puede tener efectos positivos en diferentes aspectos de la vida. Algunos de los beneficios más destacados son:

1. Reducción del estrés y la ansiedad

El mindfulness ayuda a disminuir la activación del sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida ante situaciones de estrés. Practicar atención plena reduce la producción de cortisol (hormona del estrés) y promueve un estado de calma y relajación.

2. Mejora de la salud mental

Se ha demostrado que el mindfulness es eficaz en el tratamiento de la depresión y los trastornos de ansiedad. La Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (MBCT) es una intervención psicológica que ayuda a reducir la recurrencia de episodios depresivos al cambiar la relación con los pensamientos negativos.

3. Mayor regulación emocional

La práctica de mindfulness permite observar las emociones sin reaccionar de manera impulsiva. Al desarrollar mayor conciencia de los estados internos, se facilita la gestión de emociones como la ira, la tristeza o el miedo, evitando respuestas automáticas poco saludables.

4. Aumento de la concentración y la creatividad

Mindfulness mejora la atención y la capacidad de concentrarse en una tarea sin distracciones. Esto resulta especialmente útil en el ámbito laboral y académico, donde la multitarea y el exceso de información pueden afectar el rendimiento.

5. Beneficios físicos

La práctica regular del mindfulness está relacionada con una reducción en la presión arterial, una mejora en el sistema inmunológico y una mayor calidad del sueño. Además, ayuda a reducir la percepción del dolor crónico en personas con enfermedades como la fibromialgia.

Cómo practicar mindfulness en la vida diaria

El mindfulness no se limita a la meditación, sino que puede integrarse en diferentes aspectos del día a día. A continuación, algunas estrategias para comenzar a practicarlo:

Meditación mindfulness

Una de las formas más comunes de practicar mindfulness es a través de la meditación. Para ello:

- Busca un lugar tranquilo y siéntate en una posición cómoda.

- Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración.

- Observa los pensamientos y sensaciones sin intentar cambiarlos.

- Si tu mente se distrae, regresa suavemente a la respiración.

- Practica entre 5 y 20 minutos al día.

Para ayudarte a iniciarte en este entrenamiento, tienes en la sección de recursos de la web un audio sobre un ejercicio guiado de mindfulness sobre los pensamientos.

Mindfulness en actividades cotidianas

No es necesario meditar para practicar mindfulness. Se puede aplicar en tareas diarias como:

- Comer con atención plena: Saborear los alimentos, notar su textura y aroma sin distracciones.

- Caminar conscientemente: Prestar atención a cada paso, la sensación del suelo bajo los pies y la respiración.

- Escuchar activamente: Poner atención a las palabras y emociones de los demás sin pensar en la respuesta mientras hablan.

- Ducharse con conciencia: Sentir el agua cayendo sobre la piel y notar el olor del jabón sin prisa.

Respiración consciente

Un ejercicio simple pero efectivo de mindfulness es la respiración consciente. Consiste en concentrarse en la inhalación y exhalación, notando cómo el aire entra y sale del cuerpo. Esto ayuda a reducir el estrés y a mejorar la claridad mental en momentos de tensión.

Para ayudarte a iniciarte en este entrenamiento, tienes en la sección de recursos de la web un audio sobre un ejercicio guiado de mindfulness con la respiración.

Mindfulness en el trabajo

Aplicar mindfulness en el entorno laboral puede aumentar la productividad y reducir el estrés. Algunas estrategias incluyen:

- Hacer pausas breves para respirar y reenfocar la atención.

- Enfocarse en una tarea a la vez en lugar de hacer multitarea.

- Ser consciente de las emociones y respuestas automáticas en interacciones con compañeros o clientes.

Mitos sobre el mindfulness

A pesar de su popularidad, existen algunos mitos sobre el mindfulness que pueden generar confusión:

- “Mindfulness es dejar la mente en blanco.” En realidad, se trata de observar los pensamientos sin aferrarse a ellos.

- “Solo funciona si se practica por horas.” Incluso unos minutos al día pueden marcar la diferencia.

- “Es solo para personas espirituales.” El mindfulness es una práctica basada en evidencia científica y puede ser utilizada por cualquier persona.

- “Sirve para evitar el dolor emocional.” No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a relacionarnos con él de una manera diferente.

Bibliografía

- Kabat-Zinn, J. (2013).Mindfulness para principiantes.

- Alonso Puig, M. (2017). ¡Tómate un respiro! Mindfulness: El arte de mantener la calma en medio de la tempestad

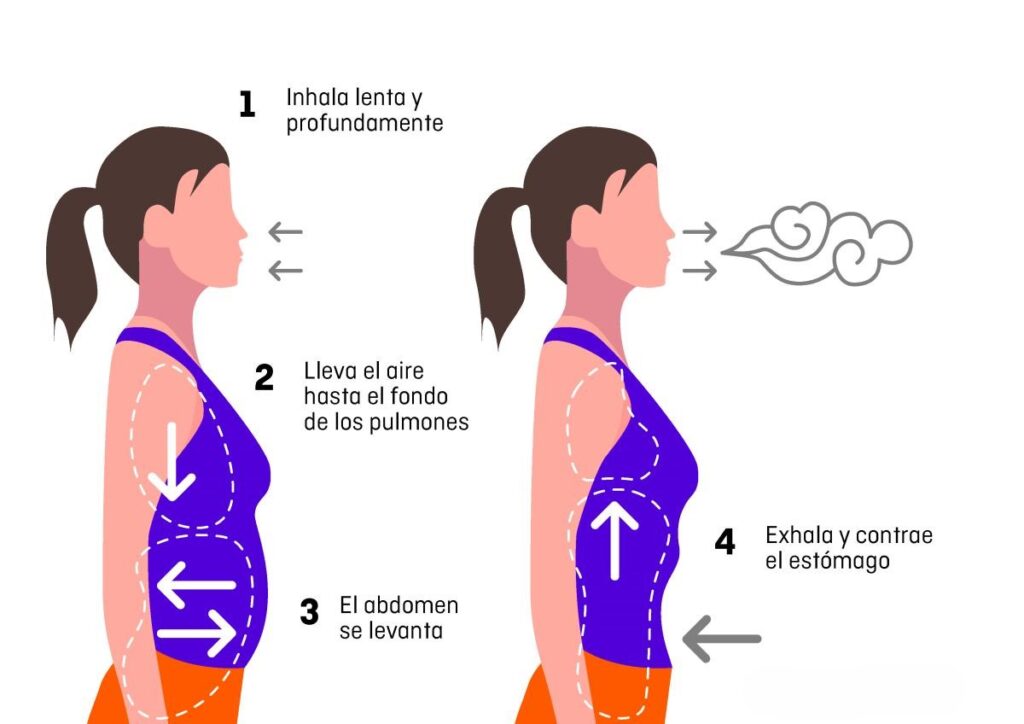

La Respiración diafragmática: una técnica sencilla para regular tus emociones

En momentos de ansiedad, tensión o sobrecarga emocional, una herramienta tan básica como la respiración puede convertirse en tu mejor aliada. Hoy vamos a hablarte de una técnica sencilla y muy eficaz: la respiración diafragmática o abdominal. Esta respiración da la señal al cuerpo de que relajarse es seguro, es más lenta y más profunda que la normal, y tiene lugar en una parte más baja del cuerpo (más en el abdomen que en el pecho).

Cómo realizar la respiración abdominal:

- Para practicar asegúrate de que estás sentado o estirado cómodamente.

- Cierra los ojos si te parece cómodo.

- Intenta respirar por la nariz, más que por la boca.

- Realiza varias respiraciones profundas, expulsando a fondo el aire de tus pulmones.

- Haz que tu respiración se haga más lenta. Inspira contando hasta 4, haz una pausa un momento, entonces expira contando hasta 4.

- Asegúrate de que tu respiración es suave, regular y continua, no errática.

- Presta atención a tu aliento, asegúrate de que es suave y regular.

- Repetimos este ciclo todas la veces que queramos, prestando toda nuestra atención a cada inspiración y expiración, y a como el aire entra y sale de nuestro cuerpo.

¿Lo estoy haciendo bien? ¿A qué debería prestar atención?

La respiración relajada debería localizarse abajo en la barriga, y no arriba en el pecho. Puedes comprobar esto poniendo una mano sobre el estómago y otra sobre el pecho. Intenta mantener la parte de arriba de la mano inmóvil, tu respiración debería mover sólo la mano de abajo.

Centra tu atención en la respiración, a algunas personas les ayuda contar por dentro para empezar (“Inspiro…dos…tres…cuatro…pausa…Expiro…dos…tres…cuatro… pausa…”)

¿Durante cuánto tiempo y con qué frecuencia?

Intenta respirar relajadamente como mínimo unos minutos cada vez (puede llevarte unos minutos notar el efecto). Si te sientes cómodo, proponte hacer 5-10 minutos. Intenta practicar regularmente, por ejemplo tres veces al día.

Variaciones y solución de problemas.

Encuentra un ritmo de respiración lenta que sea cómodo para ti. Contar hasta 4 no es una norma inamovible. Intenta hasta 5 o hasta 3. Lo importante es que la respiración sea lenta y regular. Al principio, a algunas personas la sensación de relajación les parece rara o incómoda, pero esto normalmente desaparece con la práctica. Persiste y sigue practicando.

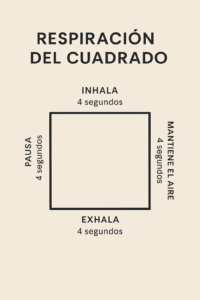

La respiración del cuadrado.

Una forma de practicar la respiración abdominal es la Respiración del cuadrado (también conocida como box breathing), que consiste en seguir un ritmo de cuatro tiempos, como si dibujáramos un cuadrado con la respiración, donde cada lado tiene una duración escogida (puede ser 3, 4, 5, o los segundos que estimes para que el ejercicio te sea cómodo). Esta técnica se utiliza en psicoterapia, en prácticas de mindfulness e incluso por profesionales como médicos, deportistas o personal de emergencias, para calmar el sistema nervioso y recuperar el equilibrio interno. Esta sería la técnica:

1️⃣ Inhala por la nariz (por ejemplo) durante 4 segundos, llenando los pulmones de aire de forma profunda y relajada.

2️⃣ Sostenemos el aire durante 4 segundos, sin forzar, solo manteniendo el aire dentro.

3️⃣ Exhala lentamente durante 4 segundos, soltando todo el aire y relajando el cuerpo.

4️⃣ Haz una pausa durante 4 segundos antes de volver a inhalar y repetir el ciclo.

Puedes imaginar que dibujas un cuadrado en tu mente mientras sigues el ritmo: subir al inhalar, avanzar al sostener, bajar al exhalar y cerrar el cuadrado en la pausa. Hazlo varias veces y notarás cómo tu cuerpo y mente se calman.

¿Para qué sirve?

Esta técnica ayuda a:

✅ Reducir la ansiedad y el estrés

✅ Mejorar la concentración y la claridad mental

✅ Regular el ritmo cardíaco

✅ Crear una pausa consciente entre lo que sientes y cómo reaccionas

¿Cuándo puedes usarla?

- Antes de una situación difícil (una conversación importante, una cita médica, un examen)

- Para dormir mejor

- Si sientes que tus emociones te están desbordando

- Como parte de una rutina de autocuidado

Mi recomendación

Tanto la respiración diafragmática, como la respiración del cuadrado son técnicas simples, gratuitas y siempre disponibles. Solo necesitas parar unos minutos y conectar contigo. Como psicólogo, la recomiendo a muchas personas porque es fácil de aprender y muy poderosa cuando se practica con constancia.

¿Te animas a probarla? 🌿

Leer más

¿Cómo trabaja un psicólogo/a enfocado en trauma?

El trauma es una experiencia que deja una huella profunda en la mente y el cuerpo. Puede ser causado por eventos como accidentes, abuso, violencia, pérdidas significativas o cualquier situación que sobrepase la capacidad de afrontamiento de una persona.

Para muchas personas, los efectos del trauma pueden perdurar durante años, afectando su bienestar emocional, sus relaciones y su calidad de vida. En estos casos, un psicólogo/a especializado/a en trauma puede ayudar a procesar la experiencia y desarrollar herramientas para la recuperación.

En este artículo, exploraremos cómo trabaja un psicólogo/a enfocado/a en trauma, qué enfoques terapéuticos existen y qué estrategias pueden ayudar en el proceso de sanación.

¿Qué hace un psicólogo/a especializado/a en trauma?

Un psicólogo/a especializado/a en trauma es un profesional capacitado para ayudar a las personas a procesar y superar experiencias traumáticas. Su objetivo no es borrar el trauma, sino ayudar al paciente a integrarlo en su historia de vida sin que este siga afectando negativamente su bienestar.

Las principales funciones incluyen:

- Evaluar el impacto del trauma en la persona y su vida cotidiana.

- Identificar los síntomas asociados al trauma, como ansiedad, depresión, flashbacks o insomnio.

- Aplicar técnicas para reducir la angustia y mejorar la regulación emocional.

- Ayudar a la persona a resignificar la experiencia traumática.

- Brindar herramientas para recuperar la seguridad y la confianza en sí mismo y en los demás.

El tratamiento del trauma no es un proceso lineal y requiere de un enfoque personalizado para cada paciente.

¿Cómo afecta el trauma a la mente y el cuerpo?

El trauma no solo afecta los pensamientos y emociones, sino que también tiene un impacto en el cuerpo.

- La amígdala (cerebro emocional) se hiperactiva, generando una sensación de amenaza constante.

- El hipocampo (memoria y organización de recuerdos) puede verse afectado, dificultando la integración del evento traumático en la historia de vida.

- La corteza prefrontal (pensamiento racional y regulación emocional) se debilita, dificultando el control sobre las emociones.

Estos cambios pueden generar síntomas como ansiedad, hipervigilancia, pesadillas, flashbacks y dificultades en la regulación emocional.

Por esta razón, los psicólogos/as especializados/as en trauma utilizan enfoques terapéuticos que no solo abordan los pensamientos, sino también la respuesta del cuerpo ante el trauma.

Enfoques terapéuticos en el tratamiento del trauma

Existen diversas técnicas y enfoques utilizados por los psicólogos para tratar el trauma. Cada persona responde de manera diferente, por lo que el tratamiento debe adaptarse a sus necesidades individuales.

Terapia EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares)

La terapia EMDR es una terapia que ayuda a procesar recuerdos traumáticos mediante la estimulación bilateral, como el movimiento ocular.

- Facilita la integración de los recuerdos traumáticos en la memoria sin que generen una reacción emocional extrema.

- Ayuda a reducir síntomas de ansiedad, flashbacks y pesadillas.

- Es especialmente efectiva para traumas complejos y experiencias de abuso o violencia.

La terapia EMDR ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el tratamiento más eficaz para el tratamiento del trauma.

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) centrada en el trauma

Este enfoque trabaja con la identificación y reestructuración de pensamientos negativos asociados al trauma.

- Ayuda a identificar creencias disfuncionales como “No soy capaz de superar esto” o “Siempre estaré en peligro”.

- Se centra en la regulación emocional y en técnicas para reducir la ansiedad y el miedo.

- Incluye estrategias de exposición gradual para procesar los recuerdos traumáticos sin que resulten abrumadores.

La TCC es una de las terapias con mayor evidencia científica, junto a la terapia EMDR, en el tratamiento del trauma y del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).

Terapia de Exposición Prolongada

Este enfoque consiste en ayudar al paciente a exponerse de manera gradual y controlada a los recuerdos o situaciones relacionadas con el trauma.

- Reduce la evitación y el miedo asociado a ciertos estímulos.

- Permite que la persona recupere el control sobre sus respuestas emocionales.

- Es especialmente útil en casos de TEPT.

Este tipo de terapia debe ser aplicada por un profesional capacitado, ya que la exposición inadecuada puede generar más angustia en el paciente.

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

La ACT ayuda a las personas a aceptar sus emociones y pensamientos sin luchar contra ellos, y a enfocarse en acciones alineadas con sus valores personales.

- Enseña a desarrollar flexibilidad psicológica para manejar el malestar emocional.

- Promueve la aceptación del dolor sin quedar atrapado en él.

- Fomenta la construcción de una vida significativa a pesar de la experiencia traumática.

Este enfoque es útil para personas que sienten que el trauma las ha definido y limita su capacidad para avanzar en la vida.

Técnicas de regulación somática

El trauma no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. Muchas terapias incluyen técnicas para ayudar a reducir la activación fisiológica del trauma.

Algunas técnicas incluyen:

-

Respiración diafragmática: ayuda a reducir la activación del sistema nervioso.

-

Movimiento y ejercicio físico: el yoga, la danza y el deporte ayudan a liberar la tensión acumulada en el cuerpo.

-

Terapia somática: trabaja directamente con la respuesta corporal al trauma para restaurar la sensación de seguridad.

¿Cómo es una sesión con un psicólogo/a especializado/a en trauma?

El proceso terapéutico con un psicólogo/a de trauma varía según la persona y el enfoque utilizado, pero generalmente sigue una estructura que incluye:

Evaluación inicial

El terapeuta recopila información sobre la historia del paciente, sus síntomas y su experiencia traumática. Se identifican los principales desafíos y se establece un plan de tratamiento.

Desarrollo de habilidades de regulación emocional

Antes de abordar el trauma directamente, el terapeuta enseña estrategias para manejar la ansiedad, la disociación y los pensamientos intrusivos.

Reprocesamiento del trauma

Dependiendo del enfoque utilizado, se trabaja en la integración del trauma a través de la terapia EMDR u otros tratamientos.

Fortalecimiento de la identidad y la resiliencia

El terapeuta ayuda al paciente a reconstruir su sentido de identidad, desarrollar nuevas perspectivas sobre su experiencia y establecer objetivos para el futuro.

Cierre y prevención de recaídas

Se refuerzan las herramientas aprendidas para que la persona pueda continuar su proceso de sanación fuera de la terapia.

Factores clave en la recuperación del trauma

El proceso de recuperación del trauma no es lineal y puede llevar tiempo. Algunos factores que facilitan la sanación incluyen:

- Terapia adecuada y apoyo profesional.

- Una red de apoyo segura y comprensiva.

- El desarrollo de habilidades de autorregulación emocional.

- Un entorno estable y libre de nuevas experiencias traumáticas.

Cada persona avanza a su propio ritmo y es importante respetar su proceso sin presionarla.

Conclusión: La sanación es posible

El trauma puede dejar una huella profunda, pero con el tratamiento adecuado y el apoyo correcto, es posible sanar y recuperar el bienestar emocional. El trabajo de un psicólogo/a especializado/a en trauma es ayudar a las personas a procesar sus experiencias de manera saludable, desarrollar herramientas para afrontar el dolor y reconstruir una vida con significado y estabilidad.

El trauma no define a una persona. Es una herida que puede sanar con tiempo, cuidado y el acompañamiento adecuado. Buscar ayuda es un acto de valentía y el primer paso hacia la recuperación.

Bibliografía sobre trauma

[mailerlite_form form_id=1]

Leer más

Nuestro sistema de creencias: qué es y qué importancia tiene en nuestro día a día

Las creencias que sostenemos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo tienen un impacto profundo en nuestra vida. Nos influyen en la forma en que interpretamos la realidad, tomamos decisiones y reaccionamos ante distintas situaciones. Muchas veces no somos conscientes del peso que tienen nuestras creencias, pero estas pueden impulsarnos a alcanzar nuestros objetivos o, por el contrario, limitarnos y generar sufrimiento.

En este artículo, exploraremos qué es el sistema de creencias, cómo se forma y cómo podemos modificarlo para mejorar nuestra vida y bienestar emocional.

¿Qué es el sistema de creencias?

El sistema de creencias es el conjunto de ideas, valores y percepciones que cada persona desarrolla a lo largo de su vida. Estas creencias funcionan como una especie de “mapa mental” que nos ayuda a interpretar la realidad y a darle significado a nuestras experiencias.

Las creencias pueden ser:

- Personales: sobre quiénes somos y qué somos capaces de hacer.

- Sociales: sobre la sociedad, las normas y las reglas que rigen la vida en comunidad.

- Culturales: sobre la identidad, la religión, la ética y la moral.

- Sobre el mundo: ideas sobre cómo funciona la vida y qué esperar de los demás.

Las creencias no son hechos absolutos, sino interpretaciones subjetivas basadas en nuestras experiencias, educación y entorno.

¿Cómo se forman nuestras creencias?

Las creencias comienzan a desarrollarse desde la primera infancia y están influenciadas por distintos factores:

La familia y la educación

Desde pequeños absorbemos las creencias de nuestros padres y cuidadores. Si crecimos en un ambiente donde se nos repetía que “el mundo es un lugar peligroso”, es probable que internalicemos esa idea y desarrollemos una visión negativa del entorno.

De la misma manera, si nuestros padres nos enseñaron que “con esfuerzo todo es posible”, es más probable que crezcamos con una mentalidad de crecimiento y superación.

La cultura y la sociedad

Las normas y valores de la sociedad en la que vivimos moldean nuestras creencias. Dependiendo de la cultura, ciertas conductas pueden verse como aceptables o inaceptables, influyendo en cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás.

Las experiencias personales

Cada vivencia que tenemos refuerza o modifica nuestras creencias. Por ejemplo, si una persona sufre repetidos fracasos en su vida laboral, puede desarrollar la creencia de que “no es lo suficientemente buena” o que “el éxito es solo para algunos”. Por otro lado, si alguien logra superar grandes desafíos, es probable que desarrolle una creencia de resiliencia y confianza en sus capacidades.

La influencia de los medios y la educación

La información que recibimos a través de los medios de comunicación, la educación y las redes sociales también impacta en nuestra forma de ver el mundo. A menudo, estos canales refuerzan ciertos estereotipos o creencias limitantes sin que nos demos cuenta.

La saga Inside Out nos ofrece una forma brillante y accesible de entender cómo se construye nuestro sistema de creencias. En la primera película, las “islas de la personalidad” nos muestran cómo las experiencias emocionales importantes dan forma a lo que pensamos sobre nosotros mismos y el mundo. Ya desde la infancia, esas vivencias repetidas se van convirtiendo en pilares internos: “soy querida”, “tengo que ser fuerte”, “no puedo fallar”…

En Inside Out 2, con la llegada de nuevas emociones como la ansiedad, la envidia o la vergüenza, vemos cómo este sistema se vuelve más complejo y cómo pueden aparecer creencias más exigentes o autocríticas. La película refleja con sensibilidad ese momento en el que empezamos a cuestionarnos quiénes somos, a luchar por encajar y a sentir el peso de lo que creemos que “deberíamos ser”. Comprender esto puede ayudarnos a acompañar mejor a nuestros hijos y también a mirar con más compasión nuestras propias creencias aprendidas.

Tipos de creencias y su impacto en la vida

Las creencias pueden dividirse en dos grandes categorías:

1. Creencias potenciadoras

Son aquellas que nos ayudan a crecer, afrontar los desafíos y mantener una actitud positiva ante la vida.

Ejemplos de creencias potenciadoras:

- “Soy capaz de aprender y mejorar.”

- “Los errores son oportunidades para crecer.”

- “El mundo está lleno de oportunidades.”

- “Merezco amor y respeto.”

Estas creencias generan confianza en uno mismo y motivación para enfrentar los retos con una mentalidad de crecimiento.

2. Creencias limitantes

Son aquellas que nos frenan y nos hacen sentir inseguros o incapaces.

Ejemplos de creencias limitantes:

- “No soy lo suficientemente inteligente.”

- “El dinero solo llega a quienes tienen suerte.”

- “No puedo confiar en los demás.”

- “No merezco el éxito.”

Las creencias limitantes pueden generar miedo al cambio, inseguridad y autoboicot en diferentes áreas de la vida.

Cómo identificar creencias que nos están afectando

Muchas veces no somos conscientes de nuestras creencias, ya que operan de manera automática en nuestra mente. Para identificarlas, podemos hacernos algunas preguntas clave:

- ¿Qué pienso sobre mí mismo y mis capacidades?

- ¿Qué ideas tengo sobre el éxito y el fracaso?

- ¿Cómo reacciono ante los desafíos?

- ¿Mis pensamientos me ayudan o me limitan?

- ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Las aprendí o las experimenté?

Es importante cuestionar nuestras creencias y evaluar si nos están ayudando a avanzar o si nos están limitando.

Estrategias para cambiar creencias limitantes

Modificar nuestras creencias requiere un proceso de autoconocimiento y trabajo consciente. Algunas estrategias efectivas incluyen:

1. Cuestionar la veracidad de la creencia

Pregúntate:

- ¿Es realmente cierto lo que creo o es solo una percepción?

- ¿Hay evidencia de que esta creencia es verdadera?

- ¿Existen personas en situaciones similares que han logrado lo contrario?

Muchas creencias limitantes no tienen una base real, sino que se sostienen en el miedo o en experiencias pasadas.

2. Reformular la creencia de manera positiva

Si identificas una creencia limitante, intenta reformularla de una manera que te empodere.

Ejemplo:

- Creencia limitante: “No soy bueno en los negocios.”

- Creencia reformulada: “Puedo aprender y mejorar mis habilidades en los negocios con práctica y esfuerzo.”

Al cambiar la narrativa interna, el cerebro comienza a adoptar una nueva perspectiva.

3. Exponerse a nuevas experiencias

Las creencias se refuerzan con la experiencia, por lo que una manera de modificarlas es exponerse a situaciones que desafíen nuestras ideas previas. Si crees que “no puedes hablar en público”, intenta dar pequeñas presentaciones hasta que tu cerebro registre que sí eres capaz.

4. Rodearse de personas con creencias positivas

El entorno influye en nuestras creencias. Relacionarnos con personas que tienen una mentalidad positiva y de crecimiento puede ayudarnos a cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos.

5. Practicar afirmaciones positivas y visualización

Las afirmaciones positivas pueden ayudar a reprogramar poco a poco nuestra mente. Repetir frases como “soy capaz”, “tengo el control de mi vida” o “cada día crezco más” puede fortalecer nuevas creencias. La visualización también es una herramienta poderosa para entrenar la mente en nuevas formas de pensar.

La importancia de un sistema de creencias saludable

Un sistema de creencias saludable nos puede permitir:

- Tomar decisiones desde la confianza y no desde el miedo.

- Enfrentar desafíos con una actitud resiliente.

- Desarrollar una mejor autoestima y autoconfianza.

- Construir relaciones más saludables y satisfactorias.

Las creencias determinan cómo vivimos nuestra vida. Modificar aquellas que nos limitan y fortalecer las que nos potencian es clave para el crecimiento personal y el bienestar.

Conclusión: El poder de transformar nuestras creencias

Nuestras creencias tienen un impacto enorme en la forma en que vivimos, pero no son estáticas. A través del autoconocimiento, el cuestionamiento y la práctica, podemos actualizar aquellas creencias que nos limitan y desarrollar una mentalidad que nos ayude a crecer y prosperar. Cada día es una oportunidad para replantearnos lo que creemos sobre nosotros mismos y construir una vida alineada con lo que realmente queremos.

El cambio de creencias es un proceso complejo que en muchas ocasiones requiere ayuda profesional, por lo que no dudes en acudir a un psicólogo/a que pueda guiarte y ayudarte.

Leer más

¿Qué es el Mindfulness? La técnica que puede cambiar tu vida

¿Qué es el Mindfulness? La técnica que puede cambiar tu vida

Mindfulness es la habilidad de estar en contacto con la propia experiencia, tanto interna como externa, en el momento presente y mientras se mantiene una actitud de curiosidad libre de todo tipo de juicios. Es crear la consciencia y la habilidad de contemplar pensamientos, sentimientos, sensaciones y tendencias a la acción de manera que lleguen a tener menos influencia sobre nuestra conducta. El termino Mindfulness se suele traducir como “Atención plena” o Consciencia plena”.

La práctica de mindfulness pretende adquirir y desarrollar una consciencia plena. Del mismo modo que ir al gimnasio desarrolla los músculos, practicar mindfulness permite entrenar a tu mente para que esté atenta a lo que ocurre en tu cuerpo, en tu interior (pensamientos, emociones) o en el exterior y puede llegar a mejorar la atención y la concentración, disminuir las sensaciones de estrés y mejorar la gestión de las emociones. Las investigaciones científicas han comprobado que la práctica de mindfulness ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejora nuestra concentración y memoria, potencia la resiliencia y aporta recursos benefician nuestra salud física y mental.

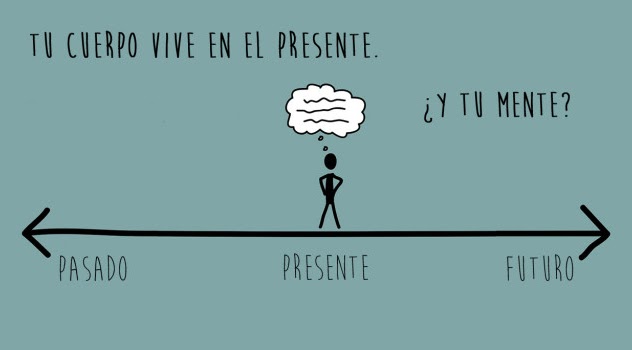

El psicólogo Jon Kabat-Zinn define el concepto de mindfulness como “La atención plena es prestar atención de forma particular, con intención, al momento presente y sin juzgar”. Está definición incluye 3 elementos:

– La atención. Es la habilidad que tenemos que entrenar.

– Momento presente. Donde se vive la vida. Cuando uno empieza a pensar en otra cosa la vida se escapa del presente, hacia el pasado o el futuro.

– No juzgar. Se trata de realizar la práctica de la Atención Plena y ver qué pasa después. Vivir sin juzgar la experiencia.

Existen terapias que usan mindfulness dentro de su estructura (como en la Terapia de Aceptación y Compromiso), demostrándose su utilidad en una variedad de trastornos mentales y físicos como estrés, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, dolor, cuadros emocionales vinculados al cáncer, entre otros.

“Solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir” Dalai Lama

¿Cómo se practica el Mindfulness?

La práctica de mindfulness se puede considerar dentro de dos categorías:

- Práctica informal: consiste en aplicar mindfulness a las actividades cotidianas, ayudando a la generalización de las habilidades desarrolladas a partir de una práctica formal. Requiere elegir una actividad concreta para involucrarse conscientemente en ella (comer, caminar, aseo…).

- Práctica formal: se refiere a lo que normalmente se considera como “meditación”. Implica disponer de un tiempo determinado para centrarse en el momento presente.

Se recomienda empezar practicando varios minutos al día e ir ampliando en función de la experiencia (los expertos establecen 30 minutos diarios como el tiempo que más beneficios aporta). Como ya pensarás, esto difícil de alcanzar ya que nuestra mente va a mil por hora pero recuerda que esto es también cuestión de práctica. Como toda nueva rutina, la practica exige esfuerzo y constancia, sin que abandonemos a la primera de cambio. Es natural el deseo de tener buenas experiencias durante la práctica del mindfulness, pero tales expectativas no son necesariamente realistas y es probable que obstruyan tu progreso.

La mente es compleja y siempre cambiante, un día puedes tener una práctica calmada y fructífera y al siguiente una plagada de distracciones. Esto es bastante normal y no deberías preocuparte ni frustrarte por ello. Prepárate para cualquier cosa y no te inquietes; suceda lo que suceda. Siéntete complacido/a con haber hecho el esfuerzo de meditar y transformar tu mente: eso mismo ya es mindfulness. Es un error pensar que no puedes practicar, si ya lo estás intentando. Los resultados llevan su tiempo.

No te desanimes si no logras una buena concentración en unos días o semanas; es mejor pensar en términos más amplios, de meses o incluso años. Los hábitos construidos durante una vida no se eliminan instantáneamente, sino con el cultivo gradual de hábitos nuevos. Por lo tanto, tómalo con calma. Reconoce tus capacidades y limitaciones, y evalúa tu progreso de acuerdo con ellas.

La practica de Mindfulness nos permite escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo y nuestra mente, observar y poder regular nuestros pensamientos y emociones, e intentar responder de la forma más valiosa para nosotros a las situaciones del día a día (en lugar de reaccionar sin reflexión).

Y si ya estás preparado/a para probar esta poderosa técnica, te dejo en el apartado Audios de Recursos de psicología de esta web, 2 audios con ejercicios de mindfulness para iniciarte y empezar tu práctica formal. Siempre recomiendo comenzar con el ejercicio de la respiración, así que simplemente escucha el audio guiado que te guiará paso a paso por tu práctica. También te dejo algunas recomendaciones de libros sobre el tema:

- Plenamente, de Andrés Martín.

- Mindfulness funciona, de Beatriz Muñoz.

- Mindfulness en la vida cotidiana, de Jon Kabat-Zinn.

¿A qué esperas para mejorar tu calidad de vida?

Leer más

Ansiedad, que bonito nombre tienes

Creo que no era exactamente así como decía la famosa canción de la Cabra Mecánica pero vamos a hablar de la ansiedad como uno de esos grandes obstáculos que tenemos hoy en día para la felicidad. Si intentáramos definir la ansiedad, sería algo así como una señal de alerta en nuestro cuerpo ante algo que nuestro sistema nervioso percibe como peligroso. Se parece a una de esas luces que se encienden en el salpicadero de nuestro coche y nos asusta pero que no sabemos que significa (que es lo que no funciona bien) ni que hacer para apagarla (echar gasolina, revisar las ruedas, rellenar con aceite, etc.).

Y es que nuestras emociones y también la ansiedad (ya que a ella no se le considera emoción como tal) simplemente reflejan necesidades que debemos atender, por ello las necesitamos y llevan con nosotros miles de años de evolución. Ya que si nos dedicamos a seguir con “nuestras” cosas (a seguir trabajando, a seguir abusando del alcohol u otras drogas, a ocuparme de los demás sin atenderme lo suficiente, a evitar todo aquello que me asusta… ), las emociones seguirán presentes lanzando e intensificando su mensaje (es decir, subiendo el volumen del altavoz o lo que es lo mismo, más ansiedad, más tristeza, más ira…). Y si todavía no hemos podido o querido pillar el mensaje, esa emoción no atendida comenzará a enfermarnos físicamente (cefaleas, problemas gastrointestinales, insomnio, apatía, etc.).

Según la teoría cognitiva de Beck, las emociones no son el resultado de la situación en la que estamos inmersos, sino de cómo cada uno de nosotros la evaluamos, es decir, de lo que pensamos acerca de ella. De este modo, la ansiedad se asociaría a los pensamientos de peligro o amenaza percibida, sea esta real (posibilidad de un accidente de tráfico mientras voy conduciendo) o imaginaria (posibilidad de padecer un cáncer ante un simple dolor de cabeza). Por tanto, cuando suponemos que estamos a punto de morir de un infarto (porque me siento el corazón acelerado y creo que este es un síntoma de ello), es normal que reaccionemos experimentando el mismo miedo que si de verdad estuviera sufriendo un infarto en ese momento.

Una de las razones por la que las personas sufren ansiedad, es que la experimentan debido a que han desarrollado una tendencia estable a malinterpretar las sensaciones corporales (por ejemplo, las palpitaciones) como indicadores de una catástrofe mental o física inminente (infarto en el corazón).

Por su parte, la terapia de aceptación y compromiso (ACT) defiende que la ansiedad viene provocada por una evaluación distorsionada de la realidad que nos lleva a sufrir por acontecimientos que no han ocurrido (y que en muchas ocasiones no llegaran a ocurrir). Principalmente, la valoración negativa que se hace de los pensamientos y las emociones es lo que nos lleva a sentir la ansiedad. Por ello, es esa valoración la que nos genera la ansiedad, no los propios pensamientos y sensaciones que estamos teniendo (por ejemplo, sentir miedo y pensar en un posible infarto ante la sensación de palpitaciones no sería el problema, sino la valoración que hacemos de ello). El objetivo terapéutico incluye aprender a aceptar y dejar de luchar contra nuestros pensamientos, emociones y sensaciones para permitir al organismo comprobar por sí mismo lo que está ocurriendo y volver a encontrar el equilibrio (por ejemplo, siento palpitaciones sin juzgar lo que me está pasando y pasados unos minutos puedo dejar de sentirlas).

Las sensaciones que sentimos cuando tenemos ansiedad son muy desagradables, pero son algo natural y están producidas por la reacción de alerta de tu mente. Los síntomas más habituales pueden ser: palpitaciones del corazón, temblores, sudor excesivo, sequedad de boca, asfixia, nauseas, malestar en el estómago, presión o dolor en el pecho, vértigo o mareos, opresión en la garganta, dolor o pesadez en la cabeza y junto a todos ellos, sentimos algún miedo (miedo a que pase algo, a enfermarnos, a morir, a desmayarnos, etc.). En el círculo vicioso de la ansiedad, nuestra mente busca y desarrolla tener miedo cada vez a más cosas o situaciones por lo que la ansiedad empieza a provocar que evitemos cada vez más situaciones o lugares llegando a extender el miedo incluso a que pueda pasarle algo malo a nuestros seres queridos.

Nuestro cuerpo reacciona ante las situaciones que nos provocan miedo con sensaciones de ansiedad. Para intentar evitarlas nuestra mente ha aprendido a considerarlas peligrosas aunque sepamos conscientemente que no lo son. Así que nos podemos preguntar, ¿por qué se mantiene entonces la ansiedad? Estas pueden ser algunas de las razones:

- Porque no me enfrento a las situaciones temidas.

- Porque me escapo cada vez que me pongo ansioso.

- Porque vivo pendiente de lo que me asusta.

- Porque me enfrento a las situaciones sólo si cuento con AYUDA.

Y todas estas razones, además de no solucionar el problema, lo que provocan es empeorar la situación y alimentar la ansiedad.

Es frecuente confundir estrés y ansiedad por lo que es necesario aclarar en qué se diferencian. El estrés también es un conjunto de respuestas fisiológicas ante situaciones de tensión. La ansiedad como hemos visto es una respuesta aprendida tras un aprendizaje “defectuoso” y mantenido en el tiempo, el estrés es puntual, mucho más objetivable y puede manejarse fácilmente. Podemos llegar a entender la ansiedad como uno de los posibles síntomas del estrés, el cual suele estar vinculado a una amenaza concreta e identificable (como un despido laboral, una separación, una enfermedad aguda). Por su parte, en la ansiedad a veces es complicado localizar un desencadenante específico.

La terapia psicológica para la ansiedad va dirigida a adquirir una serie de estrategias. La persona puede aprender a evaluar correctamente aquellas sensaciones y pensamientos que asocia a desastres, mejorar y disminuir por un lado su tendencia a hacer interpretaciones catastrofistas (si siento palpitaciones me está dando un infarto) y, por otro lado, todas aquellas conductas y emociones que se derivan de ellas (miedo y pánico a sentirlo, dejar de hacer cosas o ir a sitios para evitar sentir palpitaciones). Poco a poco iremos ayudando a nuestra mente a aprender que esos miedos irracionales no son necesarios y ello conseguirá que la ansiedad vaya disminuyendo progresivamente. Los síntomas irán mejorando a medida que vayamos entendiendo el origen del problema y cómo hemos llegado a esta situación. Y para ello es imprescindible aprender nuevas herramientas para que podamos comportarnos de una forma diferente y enseñar a nuestra mente a dejar de percibir un peligro donde no lo hay.

Cómo hemos podido comprobar la gran mayoría de problemas de ansiedad son aprendidos por lo que un nuevo aprendizaje (con ayuda profesional si es necesario) tiene la capacidad de mejorarla.

Si quieres comprobarlo por ti mismo o misma…

… decide y actúa!!!

Leer más